本田技研工業(ホンダ/本社:東京都港区、取締役代表執行役社長:三部敏宏)傘下の米法人アメリカン・ホンダモーターは9月29日(米カリフォルニア州トーランス発)、当地の宇宙関連民間企業Astrobotic Technology, Inc.(ASTC/アストロボティック社)と月面電力システムの共同開発契約を締結した。

本田技研工業(ホンダ/本社:東京都港区、取締役代表執行役社長:三部敏宏)傘下の米法人アメリカン・ホンダモーターは9月29日(米カリフォルニア州トーランス発)、当地の宇宙関連民間企業Astrobotic Technology, Inc.(ASTC/アストロボティック社)と月面電力システムの共同開発契約を締結した。

同共同開発は、月面上での持続的なミッションに対応するべく、月に於いて拡張型統合電力システムの開発に取り組むもの。

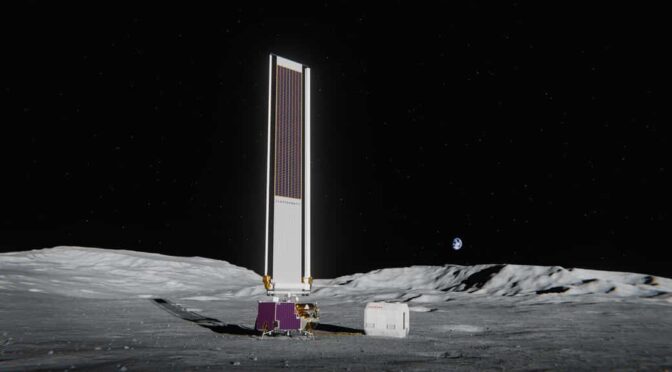

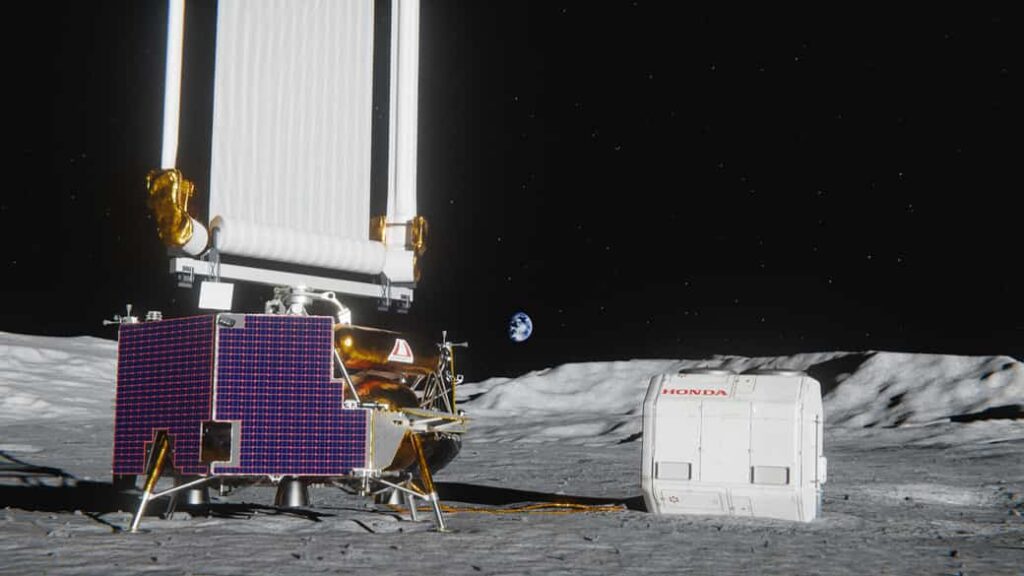

より具体的には、アストロボティック社の垂直型太陽電池システム(VSAT/Vertical Solar Array Technology)に、ホンダの循環型再生エネルギーシステムを連携させて、月面上で太陽光が得られない夜間時でも電力供給が可能となるよう共同開発を担うべく、フィジビリティスタディ(FS:Feasibility Study/事前調査並びに開発検討)を行う。

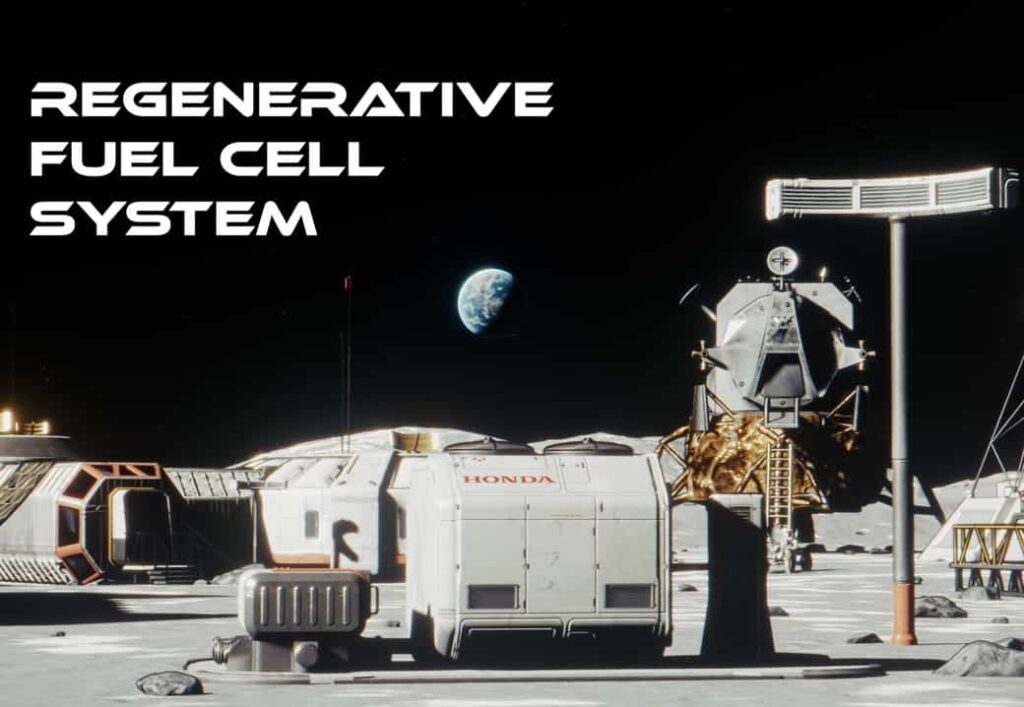

ホンダが開発中の循環型再生エネルギーシステムは、独自の高圧水電解システムと燃料電池システムを組み合わせたもので、太陽エネルギーと水から継続的に酸素・水素・電気を製造できる。

月面で使用する場合は、昼の間(月の1日は、月が同じ場所で日の出から次の日の出まで移動する時間を指す。その1日は地球の約29.5日に相当)に太陽光発電で発電した電気を使い高圧水電解システムで水を電気分解することで、酸素と水素を製造してタンクに貯めておき、夜間(月の夜とは、太陽が沈んだ後の月の暗い期間のこと。地球の約14日間に相当)に、その酸素と水素を使って発電し、居住スペースに電力を供給する仕組み。

アストロボティック社は、先に多様な月面ミッションに対応するため、月面での持続的な電力供給を目的とした拡張可能な電力システム「ルナグリッド(LunaGrid)」を考案した。

このルナグリッドの主要構成要素である「VSAT」は、太陽の位置に応じて自動で角度を調整する機能を備えており、最適なエネルギー収集が可能という。

現在、10kWの電力を発電できるVSATに加え、50kWの超大型垂直太陽電池システム(VSAT-XL)を開発中であり、現在計画されている月面ミッションでの電力需要増に対応する予定とされる。

このVSATにホンダ製の循環型再生エネルギーシステムを組み合わせることで、ルナグリッドの電力供給能力を大幅に拡大させることが期待されており、月面でのミッション遂行能力の向上、持続的な月面有人活動支援、月面インフラ開発や将来の商業利用へ向けた電力供給などへの貢献を目指し、今回の共同フィジビリティスタディを実施するに至ったとしている。

共同フィジビリティスタディでは、月面の南極の様々な地点にVSATとVSAT-XLを設置した場合の発電量をシミュレーションし、それを踏まえて最適な循環型再生エネルギーシステムのサイズや仕様を検証。また、両システムのハードウェア、ソフトウェアの統合性についても検証していく予定だ。

なお今回の共同フィジビリティスタディに際して、アメリカン・ホンダモーター社で宇宙開発部門 チーフエンジニアを務めるデレク・アデルマン氏は、「ホンダとアストロボティック社との協業は、長期月面ミッションのためのスケーラブルな電力ソリューションの構築に向けた極めて重要な一歩です。

当社の中核技術を基盤とする当社の再生型燃料電池システムは、効率的なエネルギー貯蔵と回生機能を提供し、月面での人類の持続的な生活を支えるとともに、地球上でのゼロエミッション・アプリケーションを推進するように設計されています」と説明した。

更にアストロボティック社で月面電力システム設計者を務めるボビー・ローリー氏は、「アストロボティックのLunaGridは、月面ミッションに信頼性の高い継続的な電力を供給するために開発されており、探査の経済性に革命をもたらします。

過酷な月夜を乗り越え、ミッション期間を数日から数年に延長することで、LunaGridはミッションの性能と投資額あたりのデータリターンを大幅に向上させます。

ホンダとの協業は、このビジョンの実現に向けた大きな一歩です。ホンダのスケーラブルなエネルギー貯蔵技術は、LunaGridと当社の垂直型太陽電池アレイ技術(VSAT)の両方を強化し、発電および貯蔵能力全体を拡大するでしょう」と語っている。