耳を塞がなくても会話をしながら作業が継続できる快適な音空間の確保を実現

NTT(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田明)は11月13日、様々な音が変動する環境下で、騒音に対して素早く追従することで、数m規模の室内空間に於いて複数のユーザーが作業を中断せずに快適に過ごせる音環境を提供する世界初の空間能動騒音制御技術(空間ANC技術)を開発した。

この技術は、周囲の条件により騒音が大きく変動するモビリティ車室内・機内騒音や、航空機の離着陸音など、日常生活で遭遇する様々な騒音に高速に追従し効果的に低減するという。

これにより、耳を塞ぐために両手がふさがったり、耳栓を装着したりするなどの作業の妨げとなるような騒音への対策をする必要がなくなるとした。

また従来技術では困難だった、動的な音の空間的変化への追従に於いて、独自の音場制御技術によりリアルタイムでの騒音低減が可能となった。

この技術は、2026年度中の商用導入に向け研究開発を推進しており、今後、自動車、航空機、オフィス、など幅広い分野への展開を目指していく構え。

なお当該研究成果の一部は、2025年11月19日~26日に開催される「NTT R&D FORUM 2025 ―IOWN Quantum Leap![]() (NTT武蔵野研究開発センタ)」に展示予定だ。

(NTT武蔵野研究開発センタ)」に展示予定だ。

同技術開発の背景とその要諦は以下の通り

<1.背景>

近年、WHO(世界保健機関)・ITU(国際電気通信連合)のセーフリスニング合同勧告やEU(欧州連合)の環境騒音指令など、騒音が人々の健康や生活の質に与える影響が国際的に注目されている。

というのは、まぶたを閉じることで視界を遮断できても、耳を塞ぐには両手や耳栓が必要なため作業中断せず騒音から逃れることは困難だからだ。

特に、モビリティ空間(自動車、航空機、鉄道)や都市環境(道路沿い、線路沿い)に於ける騒音は、人が能動的に遮ることが難しく、長時間の曝露によるストレスや健康被害が課題となっている。

<2.技術的課題>

従来の能動騒音制御(ANC)技術は、航空機内の安定飛行時や高速道路走行時など、騒音の時間的な変化が小さい定常状態での利用が主流だった。

しかし、車両の発進・加速時、道路の継ぎ目やトンネル通過時、走行路面の変化など、騒音が時々刻々と変化する環境では、従来技術では騒音の変化への追従精度が低下し、十分な騒音抑圧効果が得られなかった。

また、制御可能な範囲も座席頭部耳元周辺(10cm×10cm程度)に限定されており、車室全体や会議室など、複数のユーザーが利用する空間での騒音抑圧は困難だ。

NTTでは、これらの課題を解決し、さまざまな場所でも通話や会話に支障をきたさないような音環境を提供するための空間能動騒音制御技術(空間ANC技術)の確立を目指し、研究開発を進めてきた経緯がある。

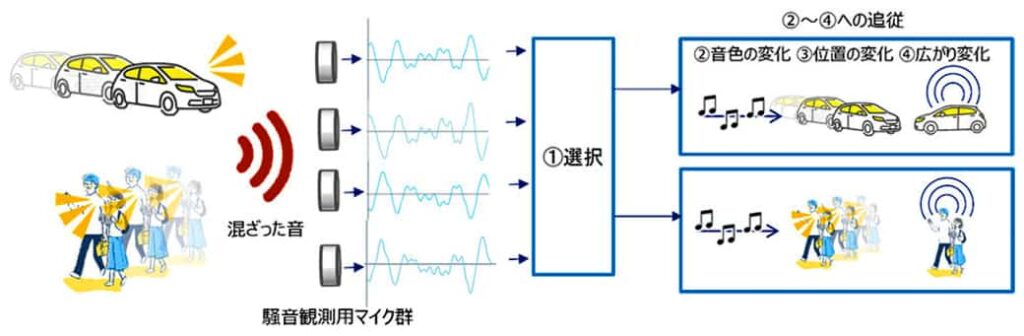

例えば騒音の時間変化が大きい環境では、ユーザーの周囲をとりまく音環境から抑圧の対象となる、(1)「多数の騒音を選択」しつつそれぞれの騒音の(2)「位置の変化」(3)「音色の変化」(4)「広がり方の変化」に素早く追従する必要がある。

従来技術ではANC処理を担うデジタル信号処理装置(DSP)の性能限界に起因した、室内の騒音を観測するために必要な処理できるマイクロホンの数に制限があり、(1)「多数の騒音を選択」する速度が遅いため、(2)「位置の変化」(3)「音色の変化」に追従できず、騒音が発生した後の(4)「広がりの変化」という空間的変化に追従することは、更に困難だ。

<3.技術ポイント>bk技術は、以下の2つの要素技術により、騒音の変動に高い追従性を持つ世界初の空間ANCを実現した。

<3−1>超低遅延・同期型のANC処理技術

空間ANCでは、観測した騒音をもとに、騒音とは逆の波面を作り出すことで騒音の動きに合わせて空間的に音を打ち消すため、時間的なずれが許されない。

言い換えると、これまでの低遅延と言われている音の制御技術(例えばBluetoothによる音の無線伝送技術や低遅延双方向ライブビューイング動画配信技術など)と異なり、「収録」と「再生」が超低遅延に実施される必要があるだけでなく、「収録」に於けるマイク間、「再生」におけるスピーカー間、そして「収録」と「再生」の間にも常時、時間的なずれが許されない。

結果として、空間ANCを実用化するには、超低遅延・同期・ANC用DSPの性能限界という3つの課題を同時に解く必要があった。

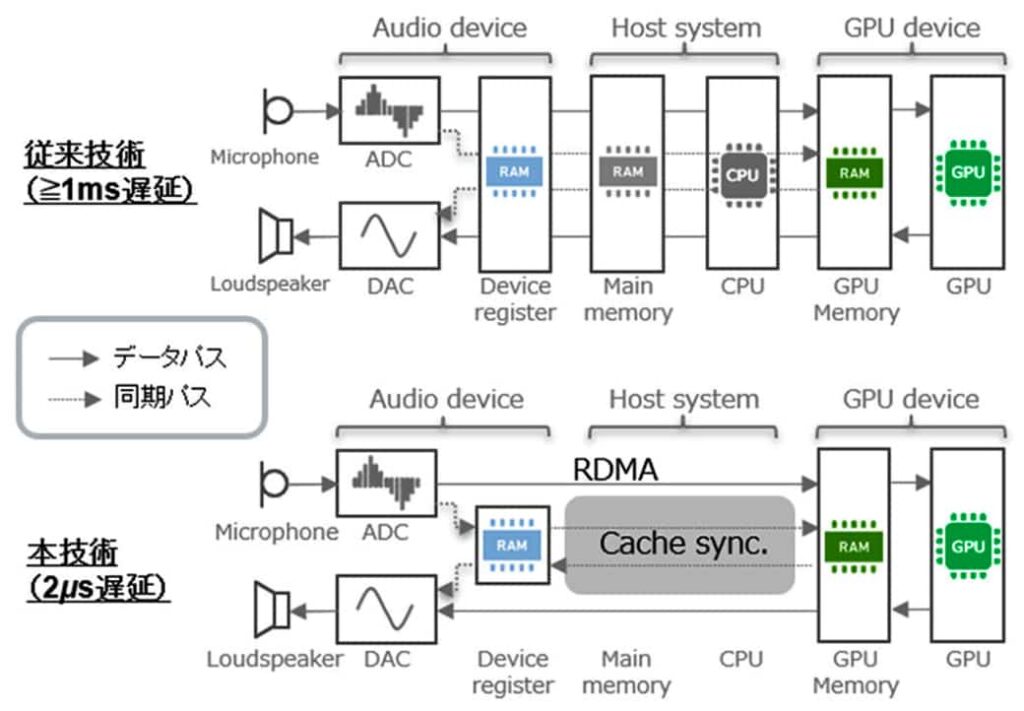

当該技術では、まずANC用DSPの処理能力限界を超えるためGPGPUを用い処理の並列化を行った。

また更にGPGPUの低遅延利用を可能にするRDMA(Remote Direct Memory Access/CPU・中央演算装置を介さずにデバイス同士が直接データ通信できる技術。通信や映像処理の遅延を大幅に削減し、マイクロ秒単位の低遅延伝送を実現する)を活用。

同期にはマルチコアプロセッサに搭載されたコア間のデータ同期機構を応用、一切のソフトウェアの介在なしに超低遅延にシステム全体を同期することで上記の3つの課題を同時に解決する世界初の空間ANC処理方法を確立した。

この開発技術により、マイクやスピーカーが複数接続されたオーディオ機器とGPGPUがわずか2マイクロ秒という超低遅延でこれらすべてと同期しつつ、GPGPUの恩恵により並列計算し、従来のANC用プロセッサの1万分の1という消費電力で騒音の波面に追従し抑圧することを可能とした。

その結果、世界初の実用可能な精度の空間ANC処理を車載可能な消費電力レベルで可能となった。

<3−2>騒音の広がりの変化への追従技術

変化する騒音への追従性を更に高めるため、多数のマイクロホンを設置し、それらから得られる音環境の情報により、騒音の「発生後の広がりの変化」に効率よく追従する技術を開発した。

これは以前から理論的な研究は進められてきたが、前述の超低遅延・同期型のANC処理技術により実現可能となった。

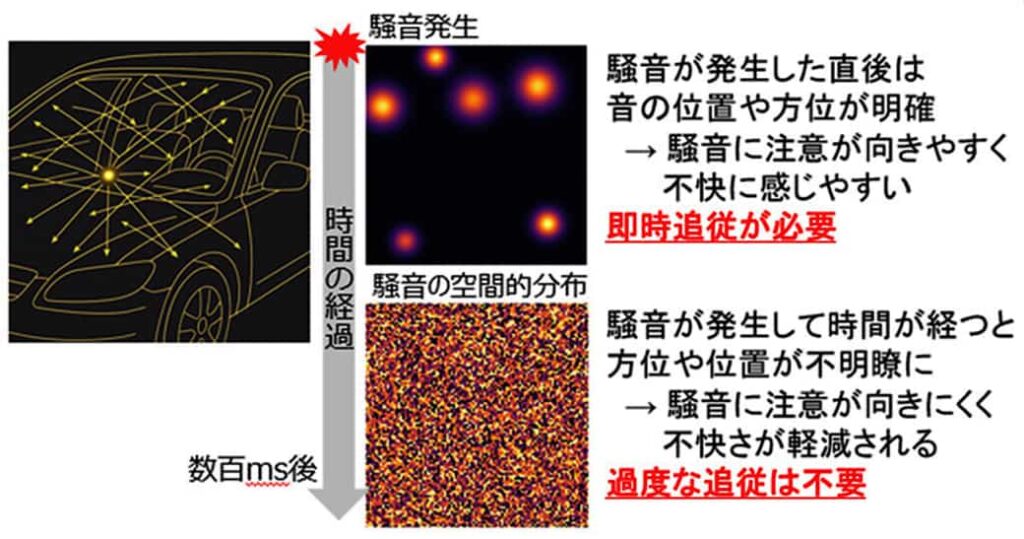

今回の技術では、まず騒音の空間的な広がりの変化に於いて、人間が「不快に感じる広がりの変化」と「不快に感じない広がりの変化」があることに着目した。

例えば「不快に感じない広がりの変化」には過度に追従しないことで、騒音の制御に於ける演算量を大幅に削減(1/30程度)し、これにより本来追従が必要な「不快に感じる広がり」に演算量を割り当てることが可能となり、騒音の変動への追従性を高め空間の静音化を実現した。

図4. 人間の騒音の広がり方の変化に感じる不快さの違いと騒音抑圧追従の必要性。

図4. 人間の騒音の広がり方の変化に感じる不快さの違いと騒音抑圧追従の必要性。

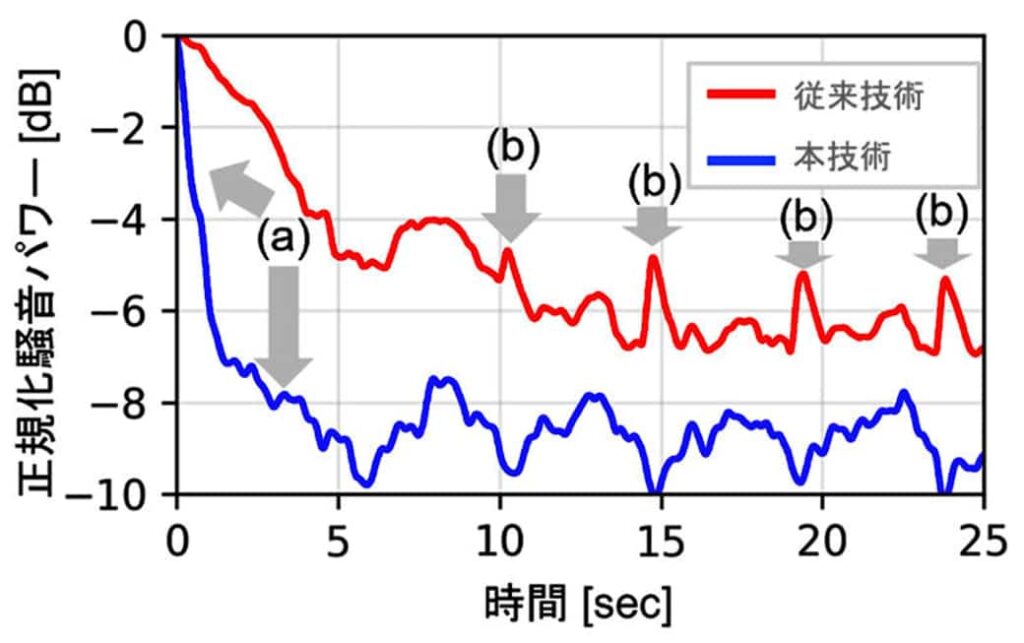

図5. 本技術による変動する車室内騒音への追従性評価の一例。時間0でANCを起動、(a)本技術では従来技術と比較しわずか1秒で瞬時に効果を体感でき、(b)騒音の変動に対しても高速に追従し精度の低下が起きない。

図5. 本技術による変動する車室内騒音への追従性評価の一例。時間0でANCを起動、(a)本技術では従来技術と比較しわずか1秒で瞬時に効果を体感でき、(b)騒音の変動に対しても高速に追従し精度の低下が起きない。

<4.今後の展開>

なお同技術は、モビリティ空間や建築・生活空間における騒音低減、快適な音環境の創出に寄与する。

例えば従来困難だった車室全体や会議室など広範囲の騒音低減を可能にし、複数ユーザーが同時に快適な空間を利用できるようになる。

自動車・航空機・鉄道などのモビリティ分野、オフィス・会議室・宿泊施設・住宅・都市環境など幅広い分野での応用が期待される。

より具体的には車両走行音や航空機騒音、都市部の交通騒音の低減、会議室やホテルでの静音環境の実現など、生活の質向上や騒音環境による聴力への負荷の軽減に貢献する。

このような技術の普及により、騒音が低減された音空間が広まり、聴力に対する健康被害の抑制や快適な生活・業務環境の向上が期待される。

今後NTTは、応用分野の拡大と共に、更なる技術開発を進める。その手法は、より広い空間への適用や、聴覚に関する知見を取り入れた快適性向上技術を統合したより快適な音響体験をNTTグループ各社を通じてサービス展開していくという。

<5.関連する過去の報道発表は以下などがある>

2024年11月14日「世界初、耳を塞がないのに周囲の騒音を低減できるオープンイヤー型ヘッドホン用広帯域ノイズキャンセリング技術 ~街中の雑踏やモビリティ内でも、耳を塞がずクリアな音が聞こえる快適なリスニング体験を実現~」

https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/11/14/241114a.html![]()