クルマのエンジンはよくヒトの心臓に例えられる。またその心臓を流れる血液に例えられるのが、エンジンオイルだ。つまりクルマにとって、エンジンオイルは最も重要なメンテナンス用品のひとつと云えるだろう。

そんなエンジンオイルの機能を説明する際に用いられるのが、「オイルの5大作用」である。そこには(1)潤滑作用、(2) 密封作用、(3) 清浄分散作用、(4) 冷却作用、(5) 防錆・防蝕作用の5つがある。

この5つの作用のどれか一つが欠けてもエンジンに支障が出る。 エンジンが働いている間、オイルは常に高熱にさらされ、徐々に酸化する。

加えて水分やカーボン、スラッジ(燃焼の結果、生じる汚れかす)などが混入することで、本来の機能も損なわれていく。

人間の体内を流れる血液は、二酸化炭素や老廃物を運び出しながら造血し、常にフレッシュな状態を保つが、エンジンオイルにはそうした機能は存在しない。それゆえ汚れたエンジンオイルは交換しなければならない。

つまりエンジンオイルはエンジン本体を守るという、極めて重要な役割を担っている訳だ。

販売店のビッグデータから、エンジンオイルのマーケットの実状を探る

しかし昨今、その重要性について、科せられることがめっきり少なくなった。

近年、環境保全に対する意識の高まりから、低燃費エンジンの開発やエンジンの小排気量化が進んでいる。

低燃費を実現するには、走り方はもちろん、エンジンに負荷をかけない低粘度オイルを使用することが重要である。

ちなみに今年12月に発売を予定しているトヨタの新型プリウスのオイル推奨粘度は、従来の30系プリウスの「0W-20」よりもさらに低粘度の「0W-16」になる。

新型プリウスが『燃費40km/ℓ』という世界最高水準の低燃費性能を実現するためには、そのエンジンのポテンシャルを引き出す超低粘度オイルが欠かせない。

つまり環境対応車であってもそれに見合ったエンジンオイルでなければ、低燃費性能をフルに発揮することはできないのである。

そこで、ここでは改めてエンジンオイルの基礎的な知識やオイル交換の必要性、交換時期の適正サイクルなどを含め、近年の車種構成の変化が、エンジンオイル選びにどのように連動しているのか。年間で500万ものエンジンオイル交換実績があるオートバックスグループのリアルデータと照らし合わせながら検証していく。

【1】 エンジンオイルの基礎知識

1−1.エンジンオイルの種類について

エンジンオイルには、大きく分けてガソリンエンジン用とディーゼルエンジン用の2つがある。

両者とも基本性能はほとんど同じだが、ディーゼルエンジン用オイルには、酸を中和させるためのアルカリ分が添加剤として多く含まれている。

これはディーゼルエンジンが燃料に軽油を使うため。軽油には硫黄が含まれており、これが燃焼すると硫黄酸化物となり、この酸がエンジン内部を腐蝕させる。

腐蝕を防ぐには、酸をアルカリ分で中和させることが必要となるのだ。ちなみにオイルメーカーによると、国内市場におけるガソリン車とディーゼル車の比率はほぼ9対1とガソリン車が圧倒的多数を占めている。

そこで今回はまず、ガソリン車用のエンジンオイルについて説明していきたい。

1−2.エンジンオイルの製法について

エンジンオイルは、原油から精製・抽出したベースオイルに添加剤を配合して作る。

ベースオイルには、化学合成油、部分合成油、鉱物油の3種類。 化学合成油は鉱物油を化学分解し、かつエンジン洗浄と環境を考えた添加剤を化学合成させた良質なオイルだ。

成分や分子量を一定にしたことで、熱に強く、長寿命、低温時の始動性にも優れるなどあらゆる条件下において安定した性能を発揮する。しかしその分コスト高だ。

部分合成油は、鉱物油に化学合成油あるいは水素化精製油を20〜30%混合したベースオイルで、経済性には優れている。但し耐熱性能などは化学合成油には及ばない。

鉱物油は、原油から精製されたベースオイルだ。不純物を含むため、オイルの粒子の形、大きさなども不均一で、汚れの原因となる粒子や、低温時に固まるワックス分などが残り、性能が安定しないという弱点がある。一方で価格が安いのが利点だ。

オイル販売店やガソリンスタンドなどには、さまざまな価格帯のエンジンオイルが並ぶが、その価格差は上記3種類の中のどのベースオイルを使っているかで決まる。

ちなみに近年増え続けている低粘度オイルは、通常粘度のオイルに比べ、価格がやや高いものが多い。これは化学合成油をベースオイルに使っているものが多いためである。

1−3.エンジンオイルの5つの役割について

エンジンオイルは普段、エンジン下部に取り付けられている「オイルパン」に入っており、それを「オイルポンプ」で汲み上げてエンジン各所に送っている。

エンジンオイルは潤滑油といわれるだけあって、潤滑作用はよく知られるところだが、実は、そのほかにも様々な働きがある。

それをまとめたのが、以下の「オイルの5大作用」になる。

(1)潤滑作用

金属と金属の間に油膜をつくることで、金属同士が直接触れないようにし、摩擦抵抗を減らしてエネルギーロスを減らす。

(2)密封作用

ピストンとシリンダーの隙間を油膜でふさぎ、シリンダー内の燃焼ガスの圧力をクランクケース側に吹き抜けさせないように密封する。

(3)清浄分散作用

エンジン内部に発生したカーボンやスラッジを各部に沈殿堆積させることなく、微小な粒子にしてオイル中に分散させる。

(4)冷却作用

エンジン内部の摩擦熱や、燃料の燃焼によって発生した熱を奪って冷却する。

(5)防錆・防蝕作用

エンジン内に発生する酸や水からエンジンを守り、錆や腐蝕 の発生を防ぐ。

エンジンオイルは過酷な状況の中で、これだけいろいろな働きをするため、劣化はどうしても避けられない。

エンジンオイルには定期的な交換が必要になる、というのはそういう理由があるからである。

1−4.エンジンオイルの交換サイクルについて

前記の5大作用を行うエンジンオイルは、熱による酸化に加え、水分、カーボン、ゴミ、ほこり、金属摩耗粉などの混入で汚れ、などで徐々に劣化していく。

劣化したオイルはオーバーヒート、パワーダウン、燃費低下、ノイズの発生など、さまざまなトラブルを発生し易くなる。こうしたトラブルを未然に防ぐには、エンジンオイルを定期的に交換していく必要がある。

エンジンオイルの定期的な交換サイクルについては、車の取扱説明書に書かれた走行距離や期間、また経験豊富で信頼のおけるエンジンオイル取扱店が推奨するものがガイドラインだ。

このガイドラインに加え、考慮しなければならないのが車の使用状況である。 自分の車はいつもどんなコンディションで使っているのか。ドライバーはこれを理解しておくことが必要になるのだ。

「シビアコンディション」と「ノーマルコンディション」

通常、車の使用状況については、大きく2つに分けて考えられるそれは「シビアコンディション」と「ノーマルコンディション」のふたつだ。

シビアコンディションとは、砂利道や雪道、未舗装道路などの悪路をよく走行したり、年間2万キロを超すような長距離走行をする場合にあたる。

ただし、ちょい乗りと言われる短距離走行の繰り返しや低速走行、アイドリング状態が多い場合など、エンジンにとって好ましくない状況を頻繁に使用する場合も、シビアコンディションに分類される。

つまり、長距離を走ってエンジンを酷使するだけでなく、ほとんど走らない状態もエンジンやエンジンオイルにはとっては好ましい使用状況になってしまう。

シビアコンディションは、部品の劣化度合いが早くなる場合もあるため、交換サイクルはメーカー推奨値よりも短くなるとされている。

逆にノーマルコンディションとは、これらシビアコンディションに当てはまらない使用状況のことを言う。

シビアコンディションのエンジンオイルの交換サイクルは、自動車メーカーが推奨するサイクルの半分の走行距離、期間が目安となる。ドライバーは自分の車の使用状況がどちらに属しているのか。常に意識しておく必要がある。

1−5.エンジンオイルの粘度について

次にエンジンオイルの選び方だが、多くは推奨されるオイルが、車の取扱説明書に記載されている。

エンジンオイルにはその車のエンジンに適した粘度があるからだ。そうしたオイルの粘度を示す規格として広く普及しているのが、アメリカ自動車技術者協会(SAE)が定めた「SAE規格」だ。

エンジンオイルの缶に「0W-20」や「5W-30」と書かれているのが、その規格だ。

たとえば、「0W-20」という粘度表示の場合、W(Winterの略)の前にある数字は低温側(エンジン始動時)の粘度を表している。

この数字が低いほど、低温時でもオイルが硬くなり難いことを示している。一方、ハイフンの後ろの数字は高温側(走行状態)の粘度を表している。

この数字は大きいほど、単純に粘度が高くなる。エンジンが高温になってもオイルがサラサラにならず、粘度を保って金属摩擦面を保護するという訳だ。

つまり数字が小さい場合は、オイルがサラサラで軟らかく、数字が大きい場合は粘り気が強く、硬いオイルであることを示している。

外気温やエンジン燃焼温度に左右されるオイル粘度

もともとオイルには「低温度時では硬く、高温時は軟らかくなる」という特性がある。

例えば、冷えたフライパンにサラダオイルを敷くとドロっとしているが、熱せられたフライパンに敷くとサラっと広がる。

エンジンオイルも同様に、エンジン始動時は冷えた状態なので、通常のオイルは硬くなる。硬いままのオイルは、エンジン内部のピストンやクランクシャフトへの抵抗も大きくなる。

自動車メーカーが低燃費車のエンジン始動時に、粘り気が少ないサラサラの低粘度オイルを推奨しているのは、ピストンなどへの抵抗を小さくし、燃費を良くしたいからだ。

例えば、ハイブリッド車やアイドリングストップ車は、通常の車に比べ、エンジンの始動と停止を頻繁に繰り返すため、ドライスタート(エンジン内部の油膜がない状態での始動のこと)の危険性がある。

エンジン始動時でも、オイルまわりが早い低粘度オイルは、この点でも好ましいオイルと言える。

一方でエンジンを高回転させるスポーツカーなどは、走行時にも、しっかりオイルの粘度が保たれている硬めのオイルでないとエンジンの金属摩耗面を破壊してしまう危険性がある。

スポーツカーなどにサラサラの低粘度オイルを使用してはいけないというのはそうした理由があるからだ。

エンジンオイル選びは、自分のクルマに合った粘度のオイルを選ぶことはもちろん、自分の車の使用状況も考えて選ぶと、より長く愛車を快適に維持することができる。

【2】変化するエンジンオイル選び

我が国の自動車産業は、近年の環境意識の高まりを受け、ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー、電気自動車、燃料電池車、そして日本特有のエコカーである軽自動車など、幅広いカテゴリーに枝分かれして研究開発が進んでいる。

自動車保有台数で大勢を占めているのは依然として、ガソリンエンジン車だが、その中で顕著にシェアを伸ばしているのがハイブリッドカーと軽自動車である。これらは環境性能、経済性に秀でているのが特長で、人気の理由もそこにある。

今から10年前の2005年、自動車保有台数に占める軽自動車のシェアはわずか24.9%だった。ところが、2014年には34.6%にまでシェアを伸ばした。

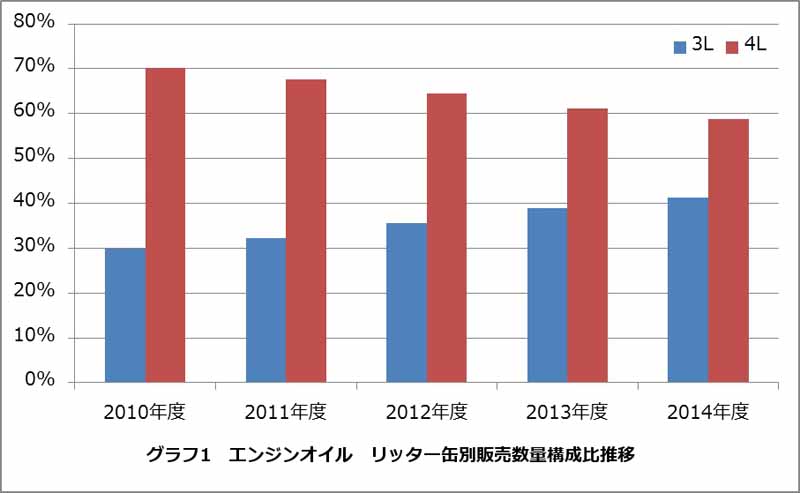

軽自動車のシェアが高くなっている様子は、グラフ1の「エンジンオイル リッター缶別販売数量構成比推移」にもよく表れている。

エンジンオイルの3L缶は、軽自動車・コンパクトカーのユーザーが購入する容量、4L缶は小型乗用車および普通乗用車のユーザーが主に 購入される容量だ。

2010年度、販売店における3L缶の販売比率は29.8%だったが、4年後の2014年度には41.2%と11.4ポイントも上昇した。

今や車は低燃費であることが車選びの必須条件といっても過言ではなく、自動車メーカーの車両開発もそれを前提条件と捉えているようだ。

2−1.環境対応車の急増で低粘度オイルが主役に

環境対応車を開発する自動車メーカーは、低燃費性能をアピールするため、低粘度オイルを純正採用している。

実際に新車の段階では0W-20、もしくはメーカーによっては0W-16、0W-8といった超低粘度オイルを純正採用しているところもある。

従ってオイル交換をする際には、取扱説明書を見て、自分の車に合ったオイルの粘度を知っておくことが必要となる。

例えば従来型プリウス(30系)の場合、取扱説明書には0W-20、5W-20、5W-30、10W-30の4つの粘度のオイルが記載されている。

このどの粘度のオイルを入れても問題はないが、メーカーが推奨しているのは0W-20だ。その理由は燃費を最大限に向上させるためである。

低粘度オイルは、真冬の凍てつく朝でもオイルがサラサラした軟らかい状態を維持する。

寒さでオイルが硬くなってしまうと、エンジンを始動する際の抵抗が大きくなるが、硬くならなければ抵抗も小さく、燃費も悪化させずに済む。

逆にスポーツカーなどエンジンを高回転させる車には、低粘度オイルは不向きとなる。エンジン内部でクッションの役割を果たす抵抗がなくなれば、エンジンを壊してしまう恐れがあるからだ。

そうした車には「0W-30」「10W-50」など末尾の数字が大きい高粘度のオイルが適している。

ただ現在、発売されている新車の9割は低燃費エンジン搭載車であり、2014年、新車乗用車に占める推奨オイルの内訳は、業界推計で0W-20が68%、さらに低粘度の0W-16、0W-8は25%とされ、合わせて93%に上る。

前述の新型プリウスのように、超低粘度オイルを推奨する車両が増えれば、0W-20は0W-16や0W-8に取って代わられる日がくるだろう。

一方、乗用車保有台数に占める低燃費エンジン搭載車については、オイルメーカーの推計で「少なくとも6割は超えている」とされている。

低粘度オイルの販売比率も、同じように全体の6割程度あれば、車本来の環境性能が発揮しやすい環境になるが、現実には、まだそこまでは行っていない。

実際の車種販売台数との乖離がみられる販売オイルの規格

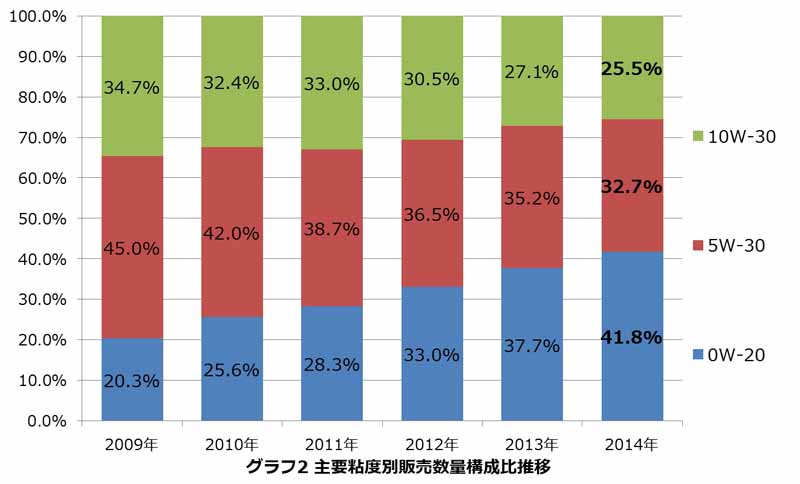

グラフ2は、オートバックスグループが2014年度に販売した粘度別オイル販売量の0W-20の販売(3L、4L缶。量り売り含まず)構成比だ。

同社が2014年度に販売した粘度別オイル販売量の内、0W-20の販売(3L、4L缶。量り売り含まず)構成比は、41.8%だった。

国内の低燃費エンジン搭載車の保有台数を前述した全体の6割と見るならば、オートバックスの低粘度オイル販売比率は4割。つまり保有台数の推計値とは2割の開きがある。

この2割の開きについては、推奨粘度に対する個人的な解釈や、認知不足、また価格上昇に対する抵抗感(多少の燃費ダウンは割安のオイル価格でカバー)などが影響を与えていると考えられる。

ちなみに店頭価格(12月1日現在)について見てみると、プライベートブランド「AQ.」のオイル4L缶が0W-20(部分合成油)で3,980円(税込) であるのに対し、10W-30(鉱物油)は2,180 円(税込)と、1,800円もの価格差がある。

オイルの価格は販売店によっても異なるが、一般的に高いのは低粘度オイルだ。この価格差は、オイルメーカーによると「化学合成油や部分合成油をベースオイルとして使うことが多い0W-20に対し、5W-30や10W-30は部分合成油や鉱物油を使う場合が多く、それが価格に反映されている」と云う。

今後、低粘度オイルに区分されていた0W-20が、普通のオイルに区分され、今以上のボリュームゾーンになれば、価格差は徐々になくなっていくと考えられる。

実際、グラフ2の2010年度時点の0W-20の販売構成比は、25.6%だったが、以降、毎年のように上昇、2013年度以降は販売数量で5W-30を上回った。

2−2.燃費向上目的のターボ車が増加

エンジンオイルを取り巻くもうひとつの環境変化は、低燃費とパワーアップを両立するターボチャージャー(タービンを動力とする過給機)を採用する車種が増加していることだ。

過給機で大量の空気を送り込むターボは、ノンターボ(自然吸気)に比べ、エンジンの熱効率が高まるため、大きなパワーを引き出すことができる。

日本では1980年代、スポーティーカーのパワーアップを目的に人気を博したが、エンジンが異常燃焼を起こしやすいことなどを理由に、2000年初頭にその比率は減少した。しかし、近年、技術革新の末、復活を果たした。

現在搭載されているターボは、以前のような単なるパワーアップというよりは、環境を配慮して小型化したエンジンのパワーロスを補うというのが主な狙いだ。

今日のターボの流れを作ったのが、独VWの主力車種「ゴルフ」で行ったエンジンのダウンサイジングである。近年のゴルフはモデルチェンジのたびにエンジンの排気量を小型化し、燃費向上を進めている。

例えば1,400㏄のエンジンでもターボを搭載することで、パワーは2,000ccクラスの走りを実現していると自動車メーカー各社は謳っている。

国内における環境対応車は、ハイブリッドカーが主流となっているが、欧州車を中心にメーカーによってはコストのかかるハイブリッドカーを一部にとどめ、ダウンサイジングで低燃費化を進めている。

ターボ車はパワー面での問題はないが、エンジンにとってはコンディションが厳しく、オイルの劣化を早めてしまう。

ダウンサイジング化がさなるターボ車増加を加速

各自動車メーカーではターボ車のオイル交換サイクル(走行距離、期間)をノンターボ車の半分に設定し、取扱説明書やホームページなどで啓発している。

近年ではホンダのステップワゴン、トヨタのオーリス、日産のスカイライン、富士重工業のレヴォーグなどにターボ仕様車が追加された。

なかでもステップワゴンは2,000ccから1,500ccに排気量を小型化したが、加速能力は2,400cc並としている。

また登録車以上にターボ化が顕著なのが軽自動車である。新車販売における軽自動車の販売比率はほぼ4割となった。

軽自動車が支持される理由のひとつは、軽とは思えない居住空間の広さにある。その広々とした空間を実現したのは、全高が1,600mm超のトール(ハイト)ワゴンで、今、新車で販売されている軽自動車の7~8割を占めている。

ただ、それだけ車が大きくなると当然、車重が重くなる。最も軽いスズキのアルトは600kg台だが、 ホンダのN BOX+カスタムやダイハツのウェイク、またトールワゴンも4駆仕様になれば、その多くは1トン前後になる。

これは登録車のアクア、デミオのそれとほとんど変わらない。もはや660ccのノーマルエンジンではパワー不足は否めず、それを補うために導入されたのがターボである。

ターボ車の販売比率については、車種によって様々だが、例えばダイハツによると、ウェイクなどは7割近くを占めている。

軽自動車もターボ仕様になると車両価格も決して安くはない。しかし一度でもターボ車に乗ったユーザーは、非力なノンターボの軽自動車には戻れず、かならず次もターボ車が選ばれる。

但しターボ車は、前述したシビアコンディションの車と同等の扱いになる。オイル交換のサイクルは、走行距離も期間もノーマルコンディションの1/2が目安だ。

同じ車両であっても、その使い方やターボの有無によってエンジンオイルの推奨交換時期は異なってくるのである。