六本木で開催された『Advertising Week Asia 2017(アドバタイジング・ウィーク・アジア2017)』の基調講演に登壇

SUBARU(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:吉永泰之)の吉永泰之社長は、2017年5月29日から6月1日まで、東京ミッドタウンで開催された『Advertising Week Asia 2017(アドバタイジング・ウィーク・アジア2017)』の基調講演に登壇した。

この「Advertising Week(アドバタイジングウィーク)」は、2004年から米ニューヨークや英ロンドン等、世界各国で開催されてきたマーケティング・広告・アドテクノロジー・エンターテイメント業界の大規模イベントであり、昨今はメディア・エコシステムをも繋ぐ、世界最大の『B to Bプラットフォーム』へと発展している。

日本での開催は、昨年に続き2度目。今年も東京都港区・六本木の『東京ミッドタウン』にて開催され、9月25~29日開催予定のニューヨーク(9月25~29日)開催は、今年で14回目を迎える。

六本木での開催初日。オープニング・ガラではAdvertising Week 最高経営責任者のマット・シェクナー氏、Advertising Week Asia事務局長の笠松良彦氏の挨拶に続き、特別来賓として、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の丸川珠代氏も登壇した。

その後、ここのところ自動車ジャンルでも、俄然注目を集めつつある「eスポーツ」のエキシビジョンマッチが実施され、SUBARUの吉永社長は、翌日5月30日の基調講演者として壇上に立った。

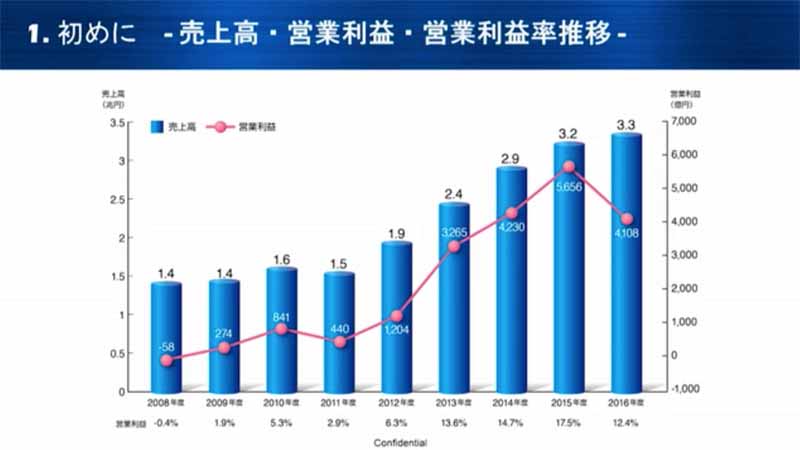

SUBARUは2015年。驚嘆すべき17.5%の営業利益率(営業利益額5600億円)を達成する

そんなSUBARUは、今年の4月1日に『富士重工業株式会社』から社名変更を果たしたばかりであるが、そもそも同社は1917年(大正6年)5月に、元海軍機関大尉の中島知久平氏が今の群馬県太田市で創業した『飛行機研究所』がその出発点となっている。

その後『中島飛行機』の企業名で太平洋戦争を生き抜いた後、一旦、GHQの号令で財閥解体の対象となったが、自らで軍需から非軍需産業への転換を図り、1953年(昭和28年)に旧中島系の主要企業が再集結して富士重工業が結成されている。

その5年後の1958年(昭和33年)に、軽乗用車の「スバル360」をリリースしたことを契機に、日本国内の自動車産業に進出した。

時代が、昭和から平成へと移る中でSUBARUは、2008年時点の売上高が1兆4000億円で赤字の営業利益率であったのだが、そこから7年後の2015年には、国内外の自動車メーカーの中でも異例の好成績である営業利益率17.5%(営業利益額5600億円)を達成。

車両販売台数に於いても、2011年度時点での世界64万台から、2016年度実績では106万5000台に急伸した。

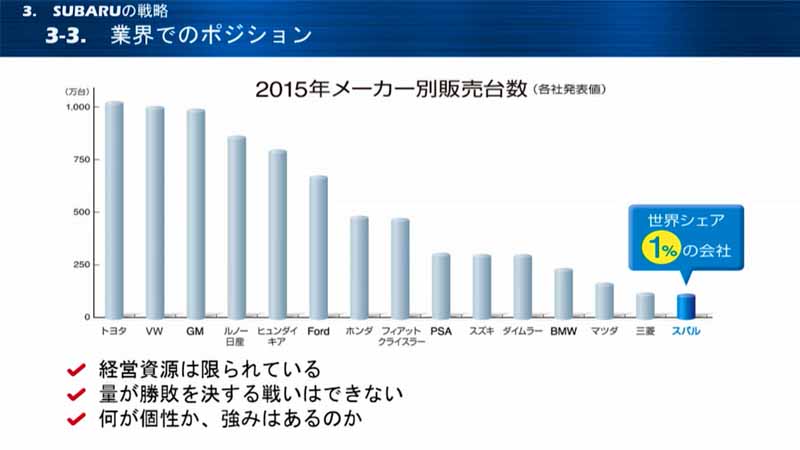

しかし基調講演に登壇した吉永泰之社長は、そうした直近のSUBARUの目覚ましい事業成果について、「たかだか世界市場で100万台のレベルに過ぎません」と口を開く。

自動車の国際市場に於いて、SUBARUは全体のわずか1%を占めるに過ぎない

「今や自動車産業全体が来たるべき2020年に向けて、世界市場1億台を具体的な通過点として据えている中、SUBARUのシェアは、その全体に於ける1%に過ぎないのです」と云う。

そして「我々SUBARUは2010年以降、ビジネス市場で好調さを取り沙汰されてきましたが、我々社内では、目指すべき未来に向けて、今後どうやって生き抜いていけば良いのか、永らく悩んできました」と話す。

世界の自動車ビジネス全体が、東アジア市場の拡大に向けて一斉に走り始めるなか、トヨタ、VWを筆頭にそうした流れが、もはや業界の常識であった訳だが、「SUBARUは、そんな流れを常識的なことだとは捉えていません」とも云う。

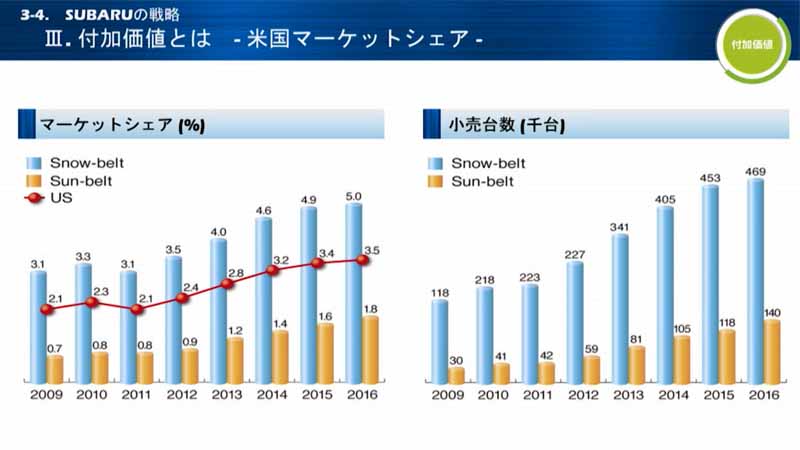

吉永社長は、「世界販売1億台規模を目前に、激しいシェア争いを繰り広げる大手自動車メーカーに対して、我々は独自の視点を持たなければなりません」とし、「車両販売のボリュームが最終的に勝敗を決するような土俵で、SUBARUは勝負すべきではない」という持論を、吉永社長自らが社内で訴えてきたと語る。

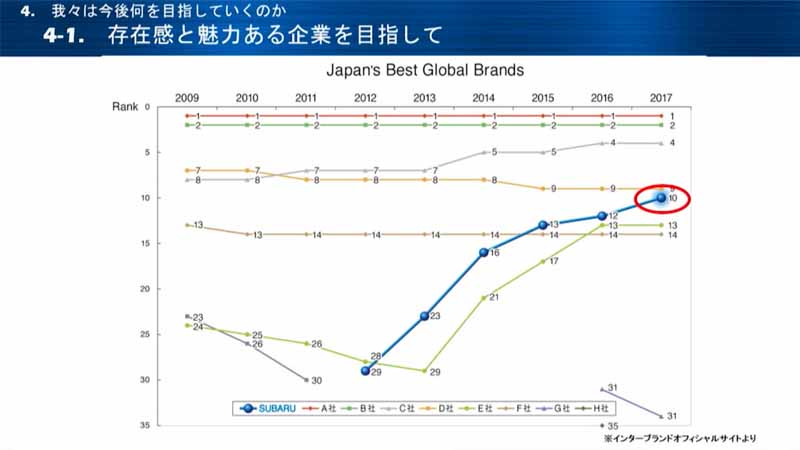

また、それこそが量産自動車メーカーの規模では末席にあたるSUBARUのオンリーワン戦略を読み解く鍵であり、それが現在、米国を筆頭とする自動車市場に於いて、SUBARUが評価されている『真の理由』を探し求めていくためのマイルストーンになったのだと話す。

そんな同社の戦略の核心は、これまでSUBARUが歩んできた歴史を紐解くことで明確になっていく。

航空機製造会社としてスタートしたSUBARUの企業風土は、事業経営のなかで弱みでもあり、またはそれが強みでもある

そのひとつは、『SUBARUが航空機会社としてスタートを切っている』こと。ふたつめは『そのために非常に技術オリエンテッドな会社になっている』こと。つまりは『常に良いモノを作りたい』と考えてしまう高コスト体質であることだ。

これはSUBARUの大きな弱点である訳だが、立場をくるりと裏返せば最大の長所でもある。そしてそれこそが、SUBARUが生き残る鍵になるのだと吉永社長は話す。

つまり徹底した技術主導的な企業風土ゆえに、『開発・製造コストが勝敗を分ける戦いで、競合他社に勝つ事は難しい』という結論に行き着いたのである。

そこで2011年に、代表取締役社長に就任したばかりの吉永氏は、全社員の完全雇用を維持しつつも、同社の自動車産業としての礎となった軽自動車市場からの撤退を決めた。

そして、技術力に立脚したSUBARUの経営資源を統合させるため、傘下の事業部門を次々と整理売却。残る『自動車事業』と、最先端の『航空宇宙事業』のみで巨大資本を持つライバルメーカーと戦う戦略に踏み出した。

この決断を社内に伝えた吉永社長は、「特にSUBARUの原点とも云える軽自動車の開発・製造の停止は、社内で大きな抵抗を生み出しました。

しかし技術面での妥協は絶対にできないという技術オリエンテッドな企業風土のなか、コスト競争が矢面に立つ軽自動車市場に対して『技術力』という経営資源を浪費することは、決して正しい企業戦略ではありません。コスト競争という土俵では、断じて勝負しないと決めていました」と語る。

また、これは筆者の所見だが、そもそもSUBARUの技術者は『安全性能』に関して拘りがないのだ。

これは安全に対して無頓着という話ではなく、一般道路を乗員を乗せて走る自動車が安全であることは、それにも増して何よりも究極の安全が求められる航空機会社ベースの技術陣にとっては、ごく「あたりまえ」な事であって、自動車の安全自体は特別な『売りモノにはならない事柄』と考えている節がある。

車格や車両価格などを度外視して、すべてのSUBARU車が安全面で最高評価であることは、ごくあたりまえのこと

例えば、今やSUBARUの金字塔となっている安全技術『アイサイト』は、同社拠点がある群馬の開発拠点で、延べ20年間も続けられてきた基礎研究がその源流になっている。

吉永社長も、ある日、まだ『アイサイト』実用化のゴーサインを出していなかった頃に、黙々とアイサイトの基礎研究を続ける技術陣に対して、「今、生涯掛けて取り組まれている今の開発テーマは、いつ報われるか判らない。

そんな中で皆さんは、この研究開発に対して、何をモチベーションに取り組んでいるのですか」と訪ねたと云う。

すると技術者たちからは、「私たちは、世の中からひとつでも自動車事故に至る原因を減らしたいだけなのです」と云う飾りのない真っ正直な言葉が返ってきたことに、心底、痺れてしまったと云う。

これこそがSUBARUの現在の立ち位置につながっており、ひいては、その結果が米国の自動車安全基準である「Top Safety Pick(当地の自動車安全基準の最高評価)」の全車種獲得につながっている。

この成果は、特定の車両のみが最高位に輝くという他社・車両の常識を覆すことにつながり、それが米国に於いてSUBARUの安全に対する揺るぎない企業姿勢として受け入れられている。

実は米国に於いては、これこそが現在のSUBARUブランドの地位獲得の背景になっているようだ。

しかし「SUBARUの技術陣にとっては、特定のSUBARU車だけが最高評価を受けること自体が異常なことであり、彼らにとっては自分たちが開発・生産するクルマは、車格や車両価格を一切問わず、全車が最高評価であることは、ごくあたりまえの事なのです」と吉永社長は結んでいる。(坂上 賢治)