富士モータースポーツミュージアム(FMM)は4月11日、1960年代の日本に於ける最高峰のレース「日本グランプリ」で活躍した車両をテーマにした「~蘇る熱狂の60’s富士~日本グランプリ企画展」を、2025年4月18日から2025年8月31日まで開催する。

( *注/編集部が示した正規の記事リンクは「 ![]() 」の外部リンクマークがあるものを参照されたい )

」の外部リンクマークがあるものを参照されたい )

1963年に鈴鹿サーキットで開催された日本グランプリは、日本初となる国際規模の自動車レースであり、集まった観衆はレースの迫力に魅了された。

また、参戦した自動車メーカー各社は、レースで好成績を収めることが販売促進に繫がると共に、クルマの開発に拍車が掛かることを実感した。

1964年の第2回大会では、メインの日本グランプリレースだけでなく、サポートイベントのGTやツーリングカー・レースでも、メーカー各社の取り組みはさらに熱を帯び、プライベート・チームの健闘によって大きな盛り上がりを見せた。

1966年の第3回大会からは富士スピードウェイが開催地となった。1966年1月に営業を開始した富士スピードウェイは、1.6kmのストレートとバンク角30度の第1コーナーを備えた世界屈指の超高速コースで、テクニカルコースの鈴鹿とはひと味違ったレース展開が予見され、毎回10万人を超える観客を動員した。

1968年の日本グランプリは、トヨタ、日産の二大ワークス・チームに、実業家でジェントルマン・ドライバーの滝進太郎が結成したプライベート・チーム、「タキ・レーシング・オーガニゼーション(TRO)」が挑む展開となった。これをメディアはトヨタ・ニッサン・タキの頭文字から「TNT対決」と呼び大きく報じた。

今回の企画展では、こうした熱狂がピークに達した「日本グランプリ」に関連する実車を展示する。また、鈴鹿サーキット時代に日野自動車工業が市販車のコンテッサをベースに製作したレースカーも展示し、日本グランプリの歴史を紹介する。富士モータースポーツミュージアムでは、FMSならではの「夢の競演」にご期待くださいと結んでいる。

展示車両 ローラT700 Mk. Ⅲ

展示車両 ローラT700 Mk. Ⅲ

全長:4,200 mm

全幅:1,850 mm

全高:1,010 mm

ホイールベース:2,413mm

車重:820 kg

エンジン:水冷V型8気筒 OHV 6,300cc

(1968年日本グランプリ出場時)

最高出力 (kW/PS/rpm):- / – / –

1960年代後半、富士スピードウェイで毎年1回開催されていた日本グランプリは、トヨタと日産のワークスチーム同士の優勝争いが激化していた。その中に割って入ったのが、実業家でジェントルマン・ドライバーの滝進太郎が1967年秋に結成したプライベート・チーム、「タキ・レーシング・オーガニゼーション(TRO)」である。

ただし、TROは自チームで車両開発は行わず、欧米のプロチームのようにスポンサーを募り、市販の最新外国製レーシングカーでレースに参戦した。

ローラ T70 Mk. Ⅲは、英国ローラ・カーズの創設者兼チーフエンジニアであるエリック・ブロードレイが製作したシャシーに、米国シボレー製V8エンジンを搭載したモンスターマシンである。残念ながら、日本グランプリではマシントラブルによりリタイアしたが、半年後に富士スピードウェイで開催された「NETスピードカップ」で優勝を飾った。出場したレースは少なかったものの、その優れたメカニズムは日本のレーシングカー設計に大きく貢献した。

展示車(シャシー#SL73/116)は、1968年の日本グランプリで長谷見昌弘がドライブした実車である。 <東都運業株式会社 河野 義和様から借用>

展示車両 日産R382

展示車両 日産R382

全長:4,045 mm

全幅:1,879 mm

全高:925 mm

ホイールベース:2,400 mm

車重:790 kg

エンジン:水冷 V型12気筒 DOHC 5,954cc

最高出力 (kW/PS/rpm):441/600/7,200

日本グランプリの観客にとって、トヨタと日産の頂上対決は常に関心の的であり、1969年がそのピークとなった。前年と同様にグループ7規則で実施されることを受け、トヨタは4バルブDOHC自然吸気5.0 ℓV8エンジンを搭載したトヨタ7を投入。一方、連勝を目論む日産は、新開発の4バルブDOHC自然吸気V12 エンジンを搭載したR382を開発した。

前年のR381は、シボレー製V8エンジンを搭載し、可動式リアウィング「エアロスタビライザー」を装備していた。しかし、R382ではリアウィングが禁止されたため、ボディ全体をウェッジ形状に設計変更。また、シャシーもR381の鋼管スペースフレームからアルミ合金パイプを主構造材とする設計に改められた。

当初、5.0ℓエンジンでエントリーしていたが、レース直前に6.0ℓのエンジンへ変更し、再申請。3台出場したR382は1位、2位、10位に入賞し、日産が圧勝。

日産の作戦は「ドライバー交代なし・タイヤ無交換・給油1回」であり、この戦略に合わせて5穴ホイールを採用。一方、タイヤ交換を想定したトヨタ7はセンターロック式ホイールを使用していた。

3台のR382はすべて現存しており、本展示車は黒澤元治がドライブし、優勝した実車である。<日産自動車株式会社から借用>

展示車両 トヨタ7

展示車両 トヨタ7

全長:3,750 mm

全幅:1,880 mm

全高:-

ホイールベース:2,300 mm

車重:820 kg

エンジン:水冷 V型8気筒 DOHC 4,986cc

最高出力 (kW/PS/rpm):441/600/8,500

トヨタは1969年の日本グランプリに向けて、自社製V8エンジンの排気量を前年の3.0 ℓから5.0ℓに拡大したトヨタ7を開発。5台体制で臨んだが、最大のライバルである日産R382の後塵を拝し、3位、4位、5位、13位、リタイアという結果で終わった。

その後、同年11月下旬に開催された日本カンナムレースに川合稔のドライブで参戦し、アメリカの強豪を下して優勝を果たした。これはカンナム史上、日本製マシンおよび日本人ドライバーによる初優勝であった。

トヨタ7の「7」は、当時のレース車両規定であるグループ7に属したことに由来する。日本グランプリ制覇を目指して開発されたトヨタ初の本格的レーシングカーであり、1968年に3.0 ℓ V8エンジン(シェイクダウン時は2.0ℓ直6)を搭載した415Sが登場。翌

1969年には5.0ℓモデルの474Sへと進化した。

ボディ前部に貼られたステッカーは、エンジン開発を担当したヤマハと、ボディの空力開発を担当したダイハツの協力を示している。

1970年の日本グランプリは、日産が強化された排ガス対策に注力することを理由に不参加を表明。トヨタもこれに歩調を合わせたため、日本グランプリは中止となった。結果として、日本カンナムレースがトヨタ7にとって最後のレースとなった。

ISUZU BELLETT R6

ISUZU BELLETT R6

全長:3,985 mm

全幅:1,640 mm

全高:855 mm

ホイールベース2:,300 mm

車重:620 kg

エンジン:水冷 直列4気筒 DOHC 1,584cc

最高出力 (kW/PS/rpm):132/180/8,000

ベレットR6は、1969年の日本グランプリに向けていすゞ自動車が製作したスポーツ・プロトタイプである。展示車は実戦に出走した2台のうちの1台。

いすゞ技術陣は、高速走行時の操縦安定性やメカニズムなどの研究を目的に、ミッドシップ・レイアウトの高速試験車を開発しており、そこで培った技術をレースで実証するためにR6を製作した。

ラダーフレームに鋼板を貼り付けた独自開発の鋼板舟型シャシーに、空力的なクーペボディを架装した。同社市販車の117クーペやベレットGTR用の1.6ℓDOHCエンジンをドライサンプ化して搭載した。

日本グランプリでは、残念ながら2台ともトラブルによってリタイアしたが、1970年4月の鈴鹿500kmには2台が出走し、優勝したポルシェ910と同一周回で浅岡重輝が2位に入ったほか、津々見友彦が4位入賞を果たした。<カツユキ・レーシング・サービス商会から借用>

DAIHATSU P5

DAIHATSU P5

全長:3,850 mm

全幅:1,650 mm

全高:990 mm

ホイールベース:2,250 mm

車重:510 kg

エンジン:水冷直列4気筒DOHC 1,298cc

最高出力 (kW/PS/rpm):103/145/8,000

国内外で活躍していたカレラ6の優れた高速走行性能と高い耐久信頼性に刺激されたダイハツは、自社製1,300ccエンジンを用いたレーシングカーの開発を決断した。

その開発方針は、軽量で頑丈な鋼管スペースフレームにエンジンをミッドシップに搭載し、全輪独立懸架サスペンションを用いてコーナリングスピードを限界まで引き上げること、さらに空力性能を徹底的に追求したFRP(繊維強化プラスチック)製ボディを組み合わせることで、車両重量の軽減と高い信頼性を両立させることにあった。

特に空気抵抗の低減は、小排気量エンジンのレーシングカーには必須であるため、1/10スケール模型による風洞実験を繰り返し実施。フェンダーミラーの形状や位置についても、数種類の比較試験を実施し、その結果を基に決定するなど、細心の注意が払われた。

ただし、レース中のドライバーの疲労度を抑制すべく、エンジンは幅広いトルクバンド(常用回転域である5,000~8,000rpmで最大トルクの90%以上)を発揮し、FRPボディも空気抵抗低減とダウンフォース確保のバランスに優れた形状となっていた。

それゆえ、1968年の第5回日本グランプリで吉田隆郎のクラス優勝を皮切りに、鈴鹿1000kmでもクラス優勝を果たすなど、優秀な成績を収めた。

また、風洞実験で培われた知見は、当時業務提携でトヨタグループの一員だったこともあり、トヨタ7の開発にも生かされた。

本展示車両は、2018年にダイハツ工業(株)技術研究会(社内クラブ)が「技能伝承」を目的に、社内外関係者の協力を得てレストアした実車である。<ダイハツ工業株式会社から借用>

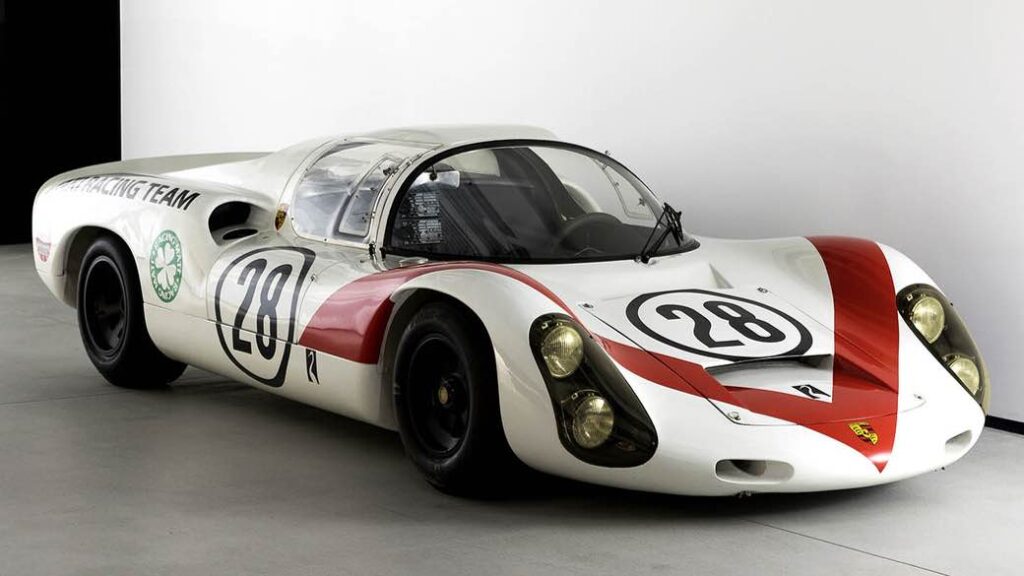

展示車両 ポルシェ910

展示車両 ポルシェ910

全長:4,100 mm

全幅:1,710 mm

全高:980 mm

ホイールベース:2,300 mm

車重:600 kg

エンジン:空冷水平対向6気筒 SOHC 1,991cc

最高出力 (kW/PS/rpm):162/220/6,400

滝進太郎が率いるタキ・レーシング・オーガニゼーション(TRO)から、生沢徹のドライブで出場したポルシェ910“カレラ10”の実車。日産R381(5.5ℓエンジン搭載)やトヨタ7(3.0ℓ)、ローラT70(6.3ℓなど)といった大排気量車の中で、2.0ℓエンジン車ながら善戦し、総合2位を獲得した。

910は、906“カレラ6”の正常進化型としてポルシェが製作したグループ6のスポーツ・プロトタイプで、水平対向6気筒エンジンは燃料噴射化されてパワーアップし、ボディも空力面で洗練された。

展示車両(シャシーナンバー:910-012)は、ポルシェのワークスチーム車両として、イタリアのシチリア島で1967年に開催されたタルガ・フローリオに6位入賞後、同年秋に当時のポルシェ日本総代理店が輸入。翌68年の日本グランプリへの参戦を目的にTROが購入し、生沢徹がドライブして2位に入賞した実車である。<Racing・Gear・Collectionから借用>

HINO CONTESSA 900

HINO CONTESSA 900

全長:3,805 mm

全幅:1,475 mm

全高:1,415 mm

ホイールベース:2,150 mm

車重:750kg

エンジン:水冷直列4気筒OHV 893cc

最高出力 (kW/PS/rpm):26/35/5,000

1961年4月に日野自動車から登場した小型乗用車。車名の「コンテッサ」はイタリア語で伯爵夫人を意味する。同社はフランス・ルノー公団と技術提携を結び、「日野ルノー4CV」のノックダウン生産および国産化を行った。

その過程で培われたリアエンジン・リアドライブ(RR)方式の技術ノウハウを活用し、コンテッサを製造した。当時の日本車としては珍しく、軽快な運動性能と扱いやすいエンジンを備えたスポーティーなセダンであった。

1963年5月に開催された第1回日本グランプリには、ツーリングカー・レース(CⅢ:700~1000cc)に7台が参戦し、立原義次のドライブでクラス優勝を果たした。<日野自動車株式会社から借用>

————————————————————-

企画展名称:~蘇る熱狂の60’s富士~日本グランプリ企画展

展示場所:富士モータースポーツミュージアム内 1F展示エリア

〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神645

展示期間:2025年4月18日(金) ~ 2025年8月31日(日)

展示車両:7台(6台は実車、1台はレプリカ)

開館時間、入館料は下記Webページをご参照ください

https://fuji-motorsports-museum.jp/![]()