日産自動車( 本社:神奈川県横浜市西区、社長:イヴァン エスピノーサ )は8月27日、第3世代「e-POWER」向けの発電特化型エンジン「ZR15DDTe」に自動車用エンジンとして世界初となるコールドスプレー工法を用いたバルブシートを採用した。

このコールドスプレー工法とは、粉末材料を超音速で吹き付けて被膜を形成させる技術で、2000年代から航空・宇宙産業や重工業などを中心に発展。

表面改質以外にも、Additive Manufacturing・積層造形( アディティブ マニュファクチャリング / 材料を層ごとに積み重ねて物を作る製造方法 )などに応用されるなどで、近年注目を集めている技術を指す。

一方「e-POWER」は、日産独自の電動パワートレインで、エンジンを発電専用として駆動はすべて電気モーターのみで行うシリーズハイブリッドシステムだ。

電気モーターのみで駆動するため、力強くレスポンスの良い加速と高い静粛性が特徴で、複雑な機構を必要とする他のハイブリッドと比較しても、より滑らかでEVのような運転体験を提供できるのが美点。

日産は2016年の「e-POWER」市場投入以降、その性能を進化させきた。最先端ユニットとなった製品では7月に英国サンダーランド工場で生産を開始した「キャシュカイ」があり、5つの主要コンポーネントを一体化した5-in-1電動パワートレイン(第3世代)と、発電に特化した専用の新開発1.5リッターターボエンジンを組み合わせ、燃費と静粛性を大幅に向上させることができたとしている。

さてこの際、新開発された発電特化型エンジン「ZR15DDTe」は、STARC(Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel)コンセプトと呼ぶ燃焼技術が取り入れられた。

これは日産が2021年に発表した高い熱効率を実現する燃焼技術で、独自の燃焼技術により42%という高い熱効率を達成できている。

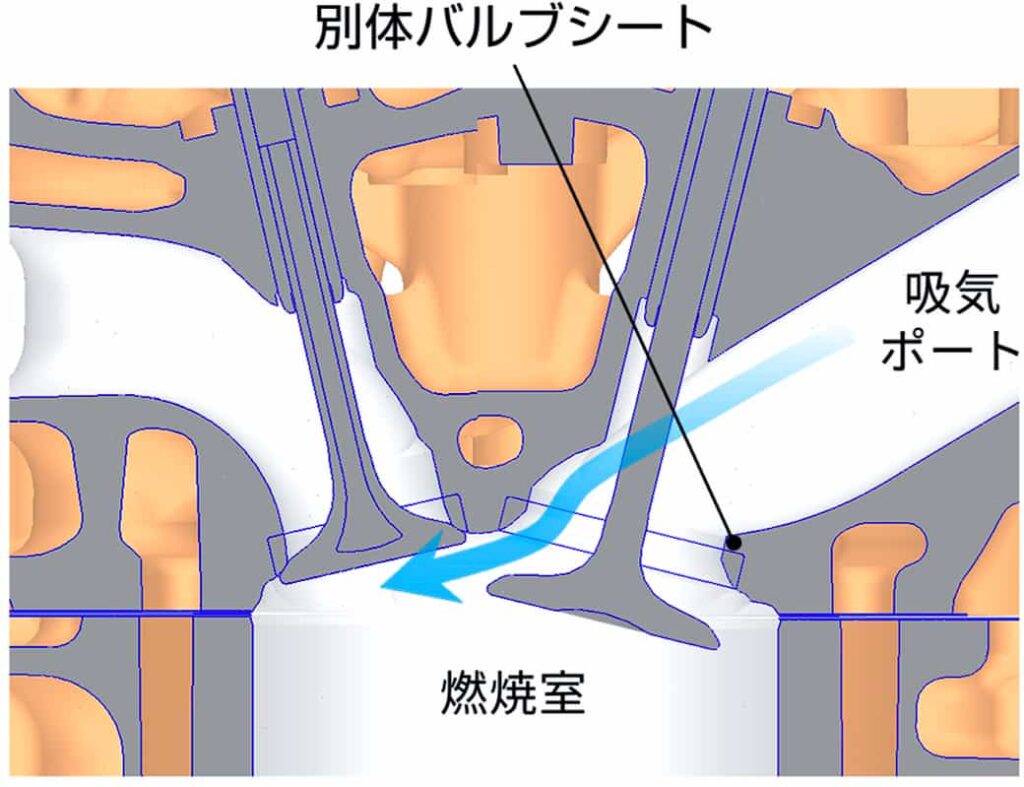

ただSTARCコンセプトを高次元で成立させるためには、吸気ポートから燃焼室へ入る空気流の乱れを極限まで抑えつつ、強いタンブル流を形成することが重要となる。しかし一般的なエンジンの吸気ポートは、焼結材で作られたバルブシートを圧入する構造のため、形状に制約がありタンブル流の形成に理想的な形状にすること自体が困難な課題として浮上した。

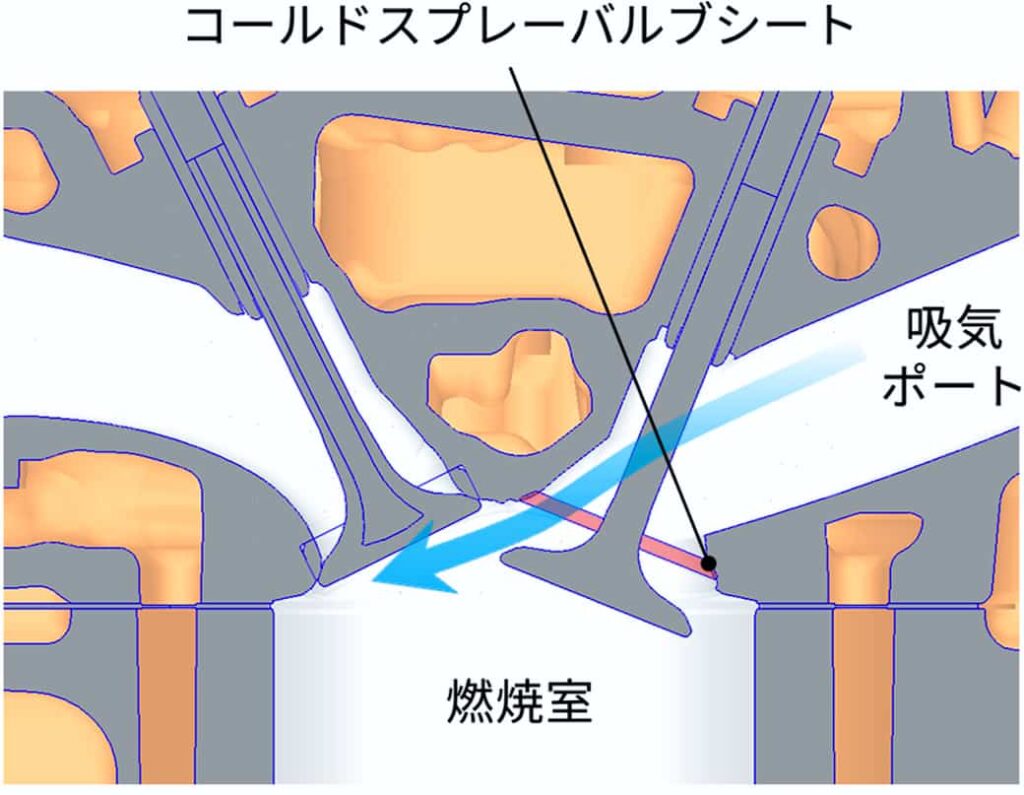

そこで日産は先のコールドスプレー工法を活かした技術でこの課題を打ち破った。より具体的には、コールドスプレー工法を用いたバルブシートであればシリンダーヘッドの表面に被膜を形成でき、これによって別体のバルブシート自体が不要となって理想の吸気ポート形状を実現できた。

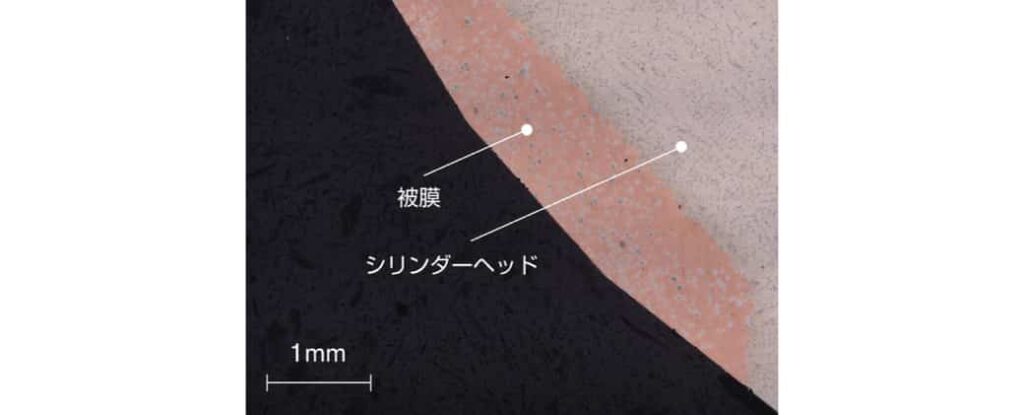

この新しい工法は、アルミ合金製シリンダーヘッドの表面に異種の金属粉末を超音速で吹き付けることで強固な被膜を形成する。材料の融点以下で施工するコールドスプレー技術は、材料を溶融することなく異種材を接合できるため、通常の溶融接合で課題となる被膜と基材の界面での金属間化合物の過剰生成や基材が溶融することで発生する微小な空洞形成(ポロシティ)といった現象を抑えられる。

その結果、類似工法に比べて高い熱伝導率でバルブ周りの冷却性を向上させると共に、高い耐久性と信頼性も実現させることができているとした。

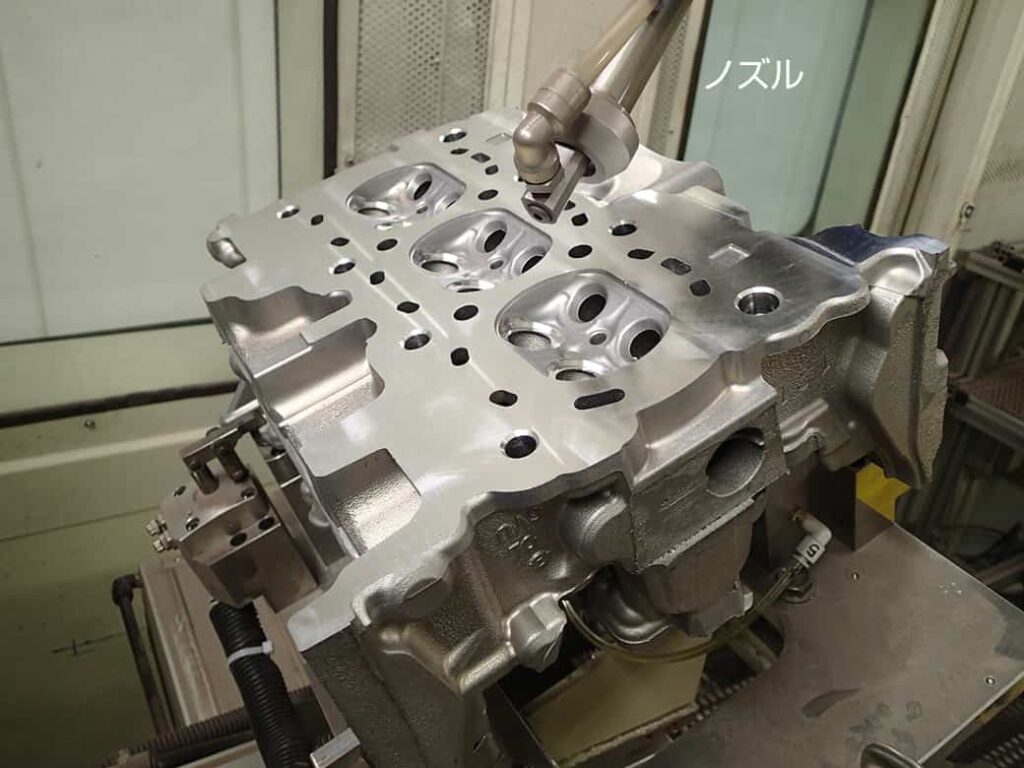

また同技術の適用にあたっては、熱伝導性に優れる銅系材料をベースにしたコバルトを使わない専用材料の開発や、鍛造金型製作の研磨技術を応用した内製ノズルや最新のAI技術による品質保証など、日産が長年に亘って蓄積してきたパワートレイン設計・材料・生産技術の全てが活かすことがでたという。なお自動車用エンジンへの適用はまさしく世界初のこととなったと結んでいる。