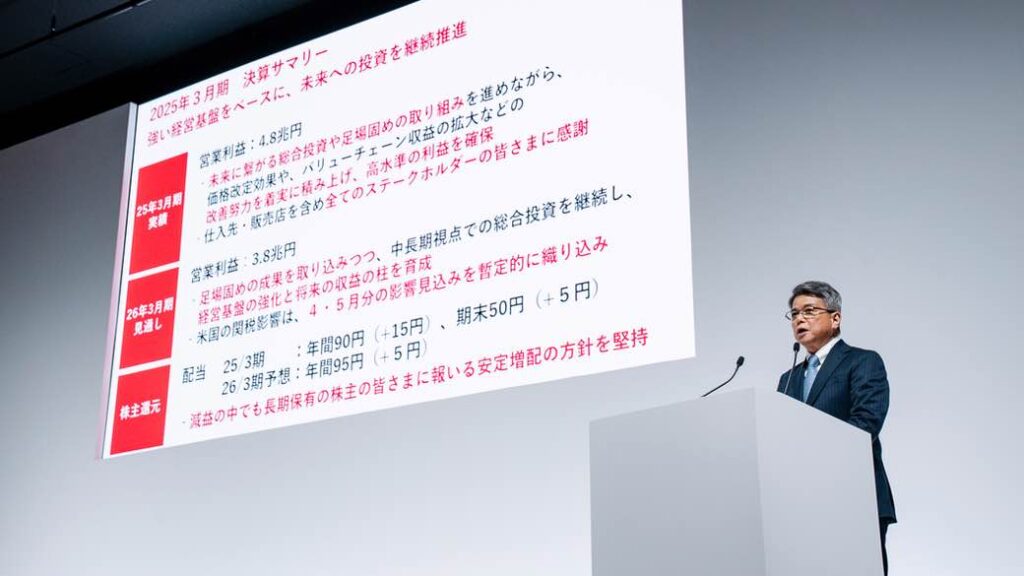

トヨタ自動車は5月8日、2026年3月期の業績見通しを発表した。それによると4月分と5月分のみ関税措置の影響を織り込んだ結果、営業利益は1800億円押し下げられることになるとした。また純利益は前の年と比べて34.9%減る見込みであると説明した。(坂上 賢治)

より具体的には今期業績予想は、純利益・営業利益ともに2年連続で減少。これにはトランプ米政権が発動した高関税措置の影響も盛り込まれており、営業利益を1800億円押し下げる。

また更に減益影響は先の通り4、5月分しか織り込んでいないことから、現況が更に長期化した場合きその打撃は拡大することになる。

但し、それでもトヨタ自動車の佐藤恒治社長は、決算説明会の壇上で「関税の詳細についてはまだまだ流動的。一番大事なのは軸をブラさずに、じたばたせずにしっかりと地に足をつけてやれることをやっていくことだ」と述べた。

加えて関税問題が長期化しても、「国内生産の300万 台体制は、しっかり守る」とし、その上で「中長期的には、現地のお客様に適した商品を現地で生産していく」と畳み掛けた。

また関税政策がより深刻化した場合、米国で販売する車両価格の値上げや、例えば米国当地での大規模増産の判断が迫られる可能性はある。

これについて宮崎洋一副社長は、「関税問題や北米インディアナ工場の生産停止などによる影響はあったものの、価格改定効果やインセンティブの抑制に加え、バリューチェーン収益の拡大など改善努力を着実に積み上げ、4兆7,955億円まで引き上げることができた。

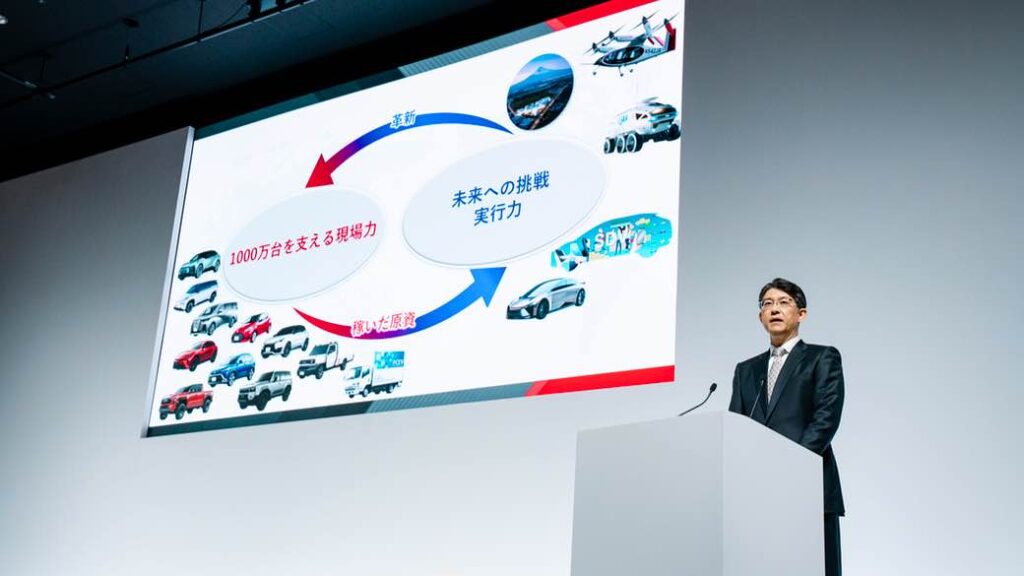

これは、生産ペースを1000万台の巡航速度に回復させるなど将来に向けた総合投資や、足場固めの成果を足元から借り取りながら減価改善、営業面の努力として5100億円をアウトプットできたことが大きいと考えている。

従ってそうした背景も踏まえ、関税があるから値上げをするなど、場当たり的な対応はとらない」と、右往左往しないトヨタ自動車の姿勢を強調した。

ここで一旦、国外を振り返ると、日本から輸入される乗用車に対して米国側は、先の4月から25%の追加関税が課している。

それを踏まえると、トヨタ自動車は2024年度に米国で約233万台の車両を販売している訳だが、そのうち日本からの輸入は54万台と約2割強。現段階では関税引き上げ前に米国内に上陸済みの車両があるが、早晩に在庫を売り切ってしまうだろう。

それについて先の宮崎副社長も、「関税引き上げ後に輸入した車両は、コスト増加分を価格に転嫁しない場合、利益は押し下げられる。価格転嫁に耐えられる需要が高い車種は値上げの余地はある」とした。

また、それでもトヨタ自動車としては、短期的な関税対応を視野とした生産拠点の再編は実施しない方針とした。どうやら、その背景には佐藤社長が会見で述べた「未来への種をまく取り組み」にあるようだ。

それを丹念に拾っていくと、その方策は、米国だげの事情で右往左往しないという姿勢に結実しているトヨタ自動車の現在の姿が見える。

例えば、ここで話題を変えると、米国の関税問題以前に日本の自動車メーカーに脅威となっていた中国市場がある。

まだ当地で中国勢の勢いは強いが、日本国内陣営でも、特にトヨタ自動車は、景気低迷で喘ぐ中国現地の製造企業と連携、現地の技術や部品を利用しつつ、手頃な小型EVで中国勢を凌ぐ価格訴求力を蓄えつつある。

実際の勝ち目については、中国現地メーカーにも強みはある訳だが、中国内に於ける日本車の信頼性やリセールバリューなどのブランド力を維持できれば、かつての日本と同じく長期の景気低迷が続く可能性がある当地で、勝ち筋を見いだしていける可能性が見えてきている。

また米国内に於いては、現地の米国内企業も製造部門の米国外移転の流れが長く続けていたことから、苦しいのは日本メーカーばかりではない。

要は「勝ち筋」をどのように見出していくかが鍵だ。佐藤社長は壇上で「今は未来の挑戦を固めるための足場固めの時期」と話していたが、それはかつて社長時代を過ごした豊田章男氏の「意思ある踊り場」を思い出させる。

幸いトヨタ自動車の場合、資金は無尽蔵ではないものの内部留保を活かして、できる限り短期で勝ち筋を見いだしたい考えのようだ。そうした意味で、慌てず騒がす、国内の300万台を保ちながら、勝ちを模索していく考えのようだ。