移動可能なコンテナに集約した直流主体のマイクログリッドシステムの実証実験開始

前田建設工業(東京都千代田区、代表取締役社長:前田操治)とダイハツ工業(大阪府池田市、代表取締役社長:井上雅宏)は2025年12月より2年間の予定で、茨城県取手市にある前田建設のイノベーション実装施設「ICI総合センター」で複数施設向けマイクログリッドシステムの実証実験を開始する。

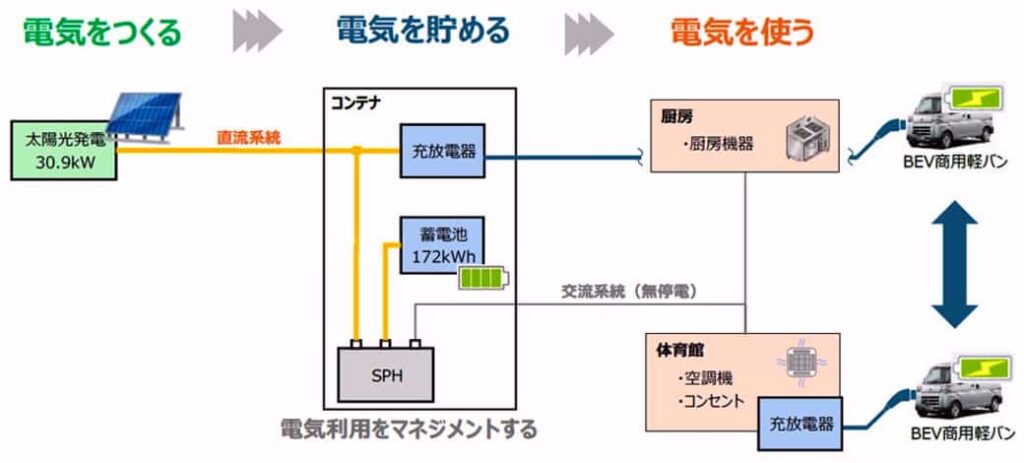

*写真は、商用軽バン電気自動車と接続されたマイクログリッドシステム

ちなみに上記のマイクログリッドとは、電力消費地の近くに配置された太陽光発電などの発電設備と、蓄電池等を組み合わせて、地域単位で電力を供給・管理する小規模な電力網のこと。

今回、両社で取り組むシステムは、太陽光発電、スマートパワーハブ(SPH®/豊田中央研究所の登録商標で、ダイハツと共に開発した電力変換器を指す)、電気自動車(BEV)および蓄電池等で構成され、通常時は電力のピークカットによりCO2排出量の削減に寄与し、災害に伴う系統電力の遮断時には、継続した電力供給を行い、公共サービス等の継続を可能にするもの。

また、SPHと蓄電池は同一コンテナにコンパクトに収めているため、被災地などに運び、現地の太陽光発電や風力発電など現地の再生可能エネルギーを用いて、電力を供給することができる仕様となっている。

このためBEVを、移動できる蓄電池として本格活用することで、コンテナや複数建物間で電力を融通することも可能となる。今実証では同実験を通じて得られたデータとノウハウにより、実効性あるサービスへの礎としていく考えだ。

さて今回、両社でマイクログリッドシステムの実証を行う背景には、2050年までのカーボンニュートラル(CN)に向けた、再生可能エネルギー(再エネ)の有効活用や、自然災害が多発する中で、BCP対応が必要不可欠になっていることがある。

そうしたなかで前田建設は、公共施設や住居・店舗・工場等建築のライフサイクル全てに於けるCNを推進すべく、ZEB(Net Zero Energy Buildingの略、再⽣可能エネルギーの導入で一次エネルギー消費を正味ゼロとする建築物を指す)+ZEH(Net Zero Energy Houseの略、断熱性能と高効率システムを組み合わせた年単位の一次エネルギー消費量の正味ゼロを目指した住宅を指す)化に取り組んでおり、これらが再エネの積極的な導入を進める契機となった。

また、自社で運営しているICI総合センター内にある「ICI-Camp(取手市の廃校小学校をリノベーションした研修施設)」の体育館が、取手市との防災協定により市民の避難所になっているため、こちらでの停電時の電力供給も必須となる。

更に被災地での復旧活動を行う中、太陽光発電、風力発電など現地の再エネとの接続が容易で、かつ移動可能な非常用電源の必要性も感じていた。

対してダイハツは、電動化等による車両走行時のCO2排出量の削減に加え、工場や物流、販売店舗といった生産・非生産分野での脱炭素化も喫緊の課題となっていた。

そこで再エネの有効活用に向け、エネルギーを地産地消できるマイクログリッドシステムの研究開発を推進する中に於いて、システムの有効性ならびに信頼性が確認できる実証実験場所を検討していた。

前田建設とダイハツは、「お互いが直面する上記の課題解決に向け、2023年から共創を開始。

マイクログリッドシステムによる持続可能なエネルギー供給とBCP対応を実現すべく、今回の実証実験の開始に至りました」と話している。

【システムの特長】

◇ 3ポート(「発電」「蓄電」「使用」の3方向接続)電力変換器「SPH」の特長は次の通り。

・太陽光発電や蓄電池、BEVといった直流機器との接続に最適なため、交流主体のマイクログリッドに比べ、電力変換回数が大幅に少なく、エネルギーロスを約45%削減。

・ハイブリッドシステムのインバータ技術を応用した低コスト・高効率なパワー素子の採用により、シンプルかつコンパクトな構成。

・超高速制御により、瞬時の電圧変動や瞬停時、停電時においても継続して電力を供給。

◇ トレーラーで牽引できる20フィートコンテナに、蓄電池とSPHを設置することで、被災地やイベント会場などに移動させることが可能。また、太陽光発電との接続により、現地で安定的な電力供給を実現。

◇ ダイハツが今年度導入を予定している商用軽バン電気自動車(以下、「BEV商用軽バン」)を本システムに組み込むことで、蓄電容量を増やすとともに、非常時などには電力の融通も可能。

【実証実験の概要】

前田建設の「ICI-Camp」に於いて、太陽光発電で作られた電気を体育館および食堂に電力を供給し、余った電気は蓄電池や「BEV商用軽バン」のバッテリに蓄電。

平常時は、日中一時的に電力のピークが高まる厨房に接続し、電力消費の平準化によるCO2の削減効果を検証すると共に、災害等による停電時を想定し、太陽光発電や蓄電池により体育館へ継続した電力供給を行い、避難所として安全・安心に使って貰えるよう確認する。

このような使用条件の異なる複数施設でのマイクログリッドシステムの実証実験を行い、信頼性が確認できた後、20フィートコンテナを実際に移動させ、太陽光発電との接続による電力供給や「BEV商用軽バン」を用いた複数建物間での電力融通の検証も行う。

【今後の展開】

年々深刻化する自然災害への備えに向け、公共施設への実装を目指すとともに、瞬停・停電が許されない工場・データセンター・医療・介護施設などへのニーズも確認する。

また今後は、電力インフラとモビリティの融合によって、地方の人口減少地域などでの暮らしを守り、豊かにしていけるよう、引き続き共創していく。