リユースやリサイクルを促進する

要素技術の比較やシステム全体の評価が可能に

豊田中央研究所(豊田中研)は4月23日、車載用リチウムイオン二次電池(LiB/Lithium-ion Battery)のリユースやリサイクルを通じて、LiBを巡る循環型社会の実現を目指す「電池循環システム」研究プロジェクトを推進している。

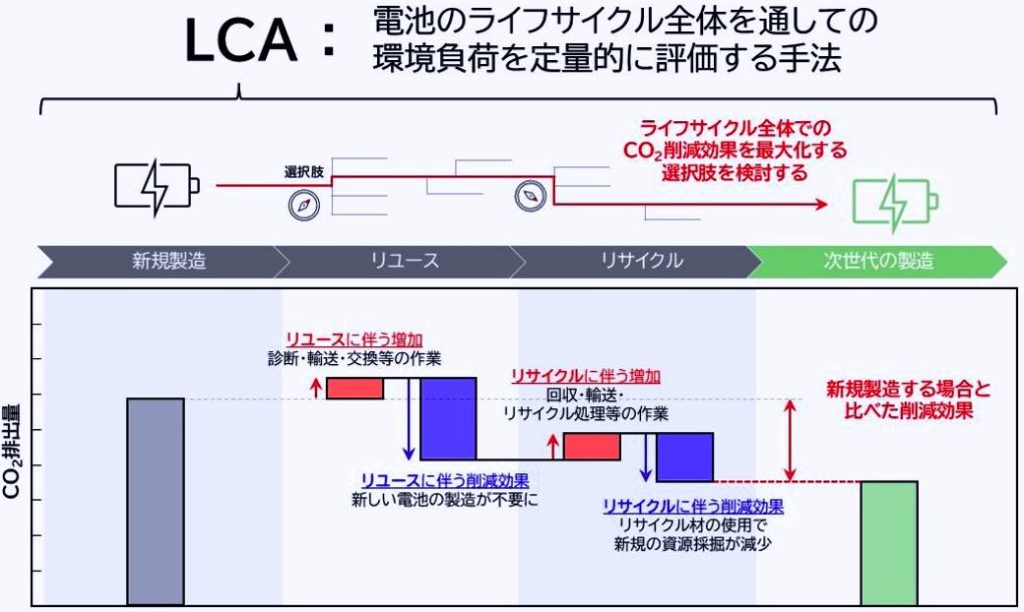

そうしたなかで同社は、LiBのライフサイクル全体を通じて環境に放出される二酸化炭素(CO2)を、定量的に評価する手法を提案した。

リユース/リサイクル技術によるCO2削減効果を統合して評価できる当該手法は、LiBを巡る循環型社会のシステム構築や、その要素技術開発の羅針盤となることが期待される。この研究成果は、Elsevierの論文誌「Journal of Power Sources」に掲載された。

図1. LiBのリユース/リサイクル技術開発にLCAを応用する際の考え方。リユース/リサイクルの実施の有無や導入する技術の種類など、各工程での選択肢によって見込まれる新たなCO2排出量と削減効果量を算出し、ライフサイクル全体での影響を評価することを提案した

図1. LiBのリユース/リサイクル技術開発にLCAを応用する際の考え方。リユース/リサイクルの実施の有無や導入する技術の種類など、各工程での選択肢によって見込まれる新たなCO2排出量と削減効果量を算出し、ライフサイクル全体での影響を評価することを提案した

今提案の背景には、自動車の電動化や再生可能エネルギー設備への導入によりLiB需要が近年益々高まっていることがある。

しかしLiBを新規製造する場合に比べ、リユースやリサイクルを行うと資源消費量やCO2排出量を削減できる可能性があることから世界中でリユース/リサイクル技術の開発が進んでいる。

LiBの循環型社会実現には、

各要素技術を社会システムとして機能させることが必要

そうしたなかで豊田中研でも「電池循環システム」という研究プロジェクトを掲げ、中古LiBを結合して電力バッファとしてのリユースを促進する「SWEEP SYSTEM®」、使用済みLiBの状態診断技術「MaMoRiS®」、長寿命化・高容量化を実現したコバルトフリー正極材料、LiBのリサイクル時のリスクを低減する不活性化技術「iSleep®」、使用済みLiBの容量回復技術「iCure™」など、これまでに様々な要素技術を開発してきた(過去の発表はリリース末尾参照)。

一方で、LiBの循環型社会を実現するには、各要素技術を組み合わせて社会システムとして機能させることが必要となる。そこで近年重要視されているのがLiBのライフサイクルアセスメント(LCA/Life Cycle Assessment)だ。

LiBが生産されてから廃棄されるまでのライフサイクル全体を通じて環境に与えた負荷を定量的に評価するというLCAの考え方は、要素技術の開発や社会システムの設計をする上での羅針盤になさっている。

ここで翻ると従来LiBのLCA手法は、いくつも提案されてきたのだが、評価対象を特定の工程や部材だけに限定せず、ライフサイクル全体を通した評価を実現することや、リユースとリサイクルを別々に評価することで効果の一部が二重にカウントされてしまう問題の解決などが求められてきた。

そこで同社は、LiBを巡る循環型社会の実現に向けて、リユース・リサイクルの要素技術の開発とLCA手法の開発を、両輪で進めてきた。

LiBのライフサイクルを詳細にモデル化し、

各工程での選択がCO2排出量に与える影響を評価する

そして今回、豊田中研はリユースとリサイクルを統合して評価可能な新たなLCA手法を提案した。その手法は、LiBのライフサイクルを詳細にモデル化し、各工程での選択がCO2排出量に与える影響を評価する。

それはリユースとリサイクルの効果をより正確に定量評価できるだけでなく、類似する技術間の比較といった詳細な分析ができることが特徴となっている。

例えばリサイクルに於ける電極材料の回収技術を想定した場合、既存の回収技術に対する新技術のCO2の削減効果を定量的に評価することが可能になる。

それはリサイクルをするかしないかといった0か1かの違いではなく、投入するエネルギーの種別や量に応じて回収効率にどのような差が生じるのかといった細かな違いを、LiBのライフサイクル全体を通して評価することで、社会的に意義のある技術開発に繫がるということだ。

一方で、LiBを巡る循環型社会の実現に向けては、要素技術を開発するだけでなく、科学的なコンセンサスに基づいた社会システムのデザインが求められる。

同社は、今回のLCA手法を活用したLiBのリユース・リサイクルの将来シナリオの議論などを大学等研究機関や学術団体等と連携。今後もその協議を押し進めることで研究の深度を深めていくという。

論文情報

タイトル:Life Cycle Assessment Integrating the Effects of Recycling and Reuse for Battery Circulation

掲載誌:Journal of Power Sources

著者:小林哲郎1、近藤広規1、佐々木厳1

1:豊田中央研究所

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.235544![]()