理化学研究所(所在地:埼玉県和光市、理事長:松本紘、以下、理研)環境資源科学研究センター生体機能触媒研究チームの中村龍平チームリーダー、林徹研修生とソウル大学校工科大学のナム・キテ准教授、ジン・キョンソク博士研究員らの国際共同研究グループは、非貴金属系の水分解触媒に於いて高い活性を示す人工マンガン触媒が、「中性の水から電子を引き抜き分解する経路」の可視化に成功した。

ちなみに人口マンガン触媒とは、光合成生物が行う水から電子を引き抜き、酸素とプロトンを作り出す水分解反応を人工的に行うための触媒のこと。

水は自然界に最も豊富に存在する電子源(化学物質に電子を与える還元反応を行うために、電子を引き抜く・酸化する・ことができる化学物質)であり、水素ガス製造や二酸化炭素の液体燃料(アルコールなど)への変換を担う重要な資源である。

ちなみに自然界で水資源の利活用を最も効率的に行っているのは、植物などの光合成生物だ。

植物は、四つのマンガン原子(Mn)を含む酵素(生体マンガン4核酵素)を用いて、水から電子と水素イオン(プロトン)を引き抜いて利用することで、二酸化炭素からデンプンを作り出している。

しかし、人工的に合成したマンガン水分解触媒(人工マンガン触媒)の多くは、水素イオン濃度(pH)の中性領域に於いて、活性が著しく低いという問題があった。

また、これまでの水分解触媒開発は、明確な設計指針がないまま試行錯誤的に行われてきた。

そこで、国際共同研究グループは、水分解の反応経路の特定が重要と考え、人工マンガン触媒によって進む水分解反応機構の可視化を試みた。

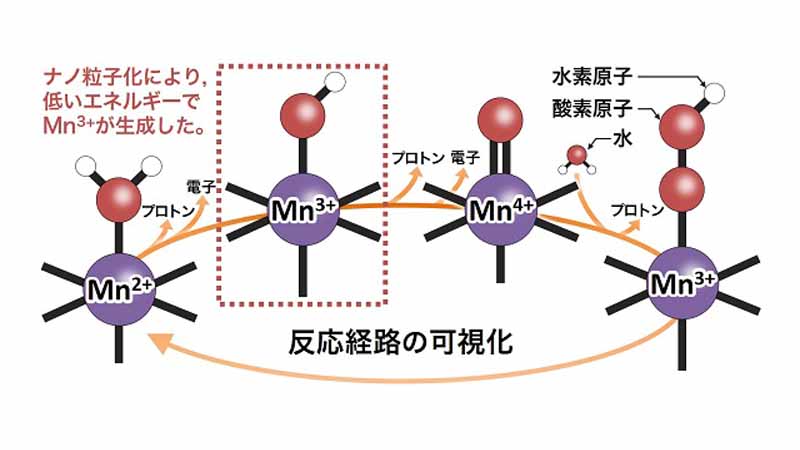

マンガン原子中の電子数とスピン(粒子の持つ量子力学的に粒子を区別する性質のひとつで、しばしば粒子の自転として解釈される)の状態、及びマンガン-酸素間の化学結合の変化を分子分光法(測定した観測量と、測定に用いたエネルギーや周波数などとの相関を解析することで、測定対象物の構造や性質を調べる方法)で包括的に解析したところ、ナノ粒子表面における化学種の変化や、人工マンガン触媒が中性の水から電子を引き抜き分解する経路の可視化に成功した。

その結果、酸化マンガンの直径を10nm程度(1 nmは10億分の1メートル)まで粒子化すると、表面の3価のマンガン(Mn3+)が特異的に安定化し、中性環境での水分解活性が大きく向上することが分かった。

この成果は、ナノ粒子化による「Mn3+の安定化」が、水分解触媒の高活性化に向けた設計指針になることを示している。

また、生体マンガン4核酵素に於いてもMn3+が安定に存在していることから、生体酵素を模倣した水分解触媒の合理的デザインにもつながる。

そもそも近年注目を集めている水素ガス製造や二酸化炭素の液体燃料(アルコールなど)への変換には電子源が必要であり、海水や雨水などの水素イオン濃度(pH)が中性の水は、自然界に豊富に存在するため、水素ガスなどを製造するための電子源として期待されている。

なお研究は、米国の科学雑誌『Journal of the American Chemical Society』に掲載されるのに先立ち、オンライン版(1月17日付け:日本時間1月18日)に掲載されている。